Дорогие суворовцы, нахимовцы, кадеты и воины! Братья и сестры! 29.12.2016 12:30

Дорогие суворовцы, нахимовцы, кадеты и воины! Братья и сестры! 29.12.2016 12:30Дорогие суворовцы, нахимовцы, кадеты и воины! Братья и сестры!

Поздравляем с наступающим Новым Годом!

Выражаем огромную признательность всем, кто своим праведным трудом и бескорыстной службой помогает людям в трудную минуту, кто стоит на страже Родины и выполняет свой долг на дальних рубежах, кто воспитывает и обучает патриотов нашего Отечества, кто в новогодние праздники будет заботиться о нашей безопасности и обеспечивать жизнедеятельность страны.

Дорогие друзья!

Желаем Вам здравия, мира, добра, любви, веры и успехов в праведном служении!

Пусть в ваших семьях всегда будет мир и благополучие, а дети растут здоровыми, умными и отзывчивыми.

Простим друг другу все личные обиды и недоразуменья, окажем помощь ближним, станем добрее, встретим Новый год в кругу семьи и достойно подготовимся к Рождеству Христову!

И обязательно произнесем тост за процветание и благополучие нашего Отечества!

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА.

По мнению ученых, новый год человечество стало отмечать еще на заре цивилизации – пять тысяч лет назад. Этот обычай зародился в древней Месопотамии, где каждую весну улицы городов наполнялись шумными шествиями, карнавалами и маскарадами в честь верховного бога Мардука.

У вавилонян эту праздничную традицию переняли греки, затем она перешла к римлянам.

В 46 году до Рождества Христова Гай Юлий Цезарь преобразовал календарь, которым затем стали пользоваться все страны, входящие в Римскую империю. Его, естественно, стали называть юлианским.

В 46 году до Рождества Христова Гай Юлий Цезарь преобразовал календарь, которым затем стали пользоваться все страны, входящие в Римскую империю. Его, естественно, стали называть юлианским.

Календарь (лат. calendarium) – в буквальном смысле долговая книга. В таких книгах указывались первые дни каждого месяца – календы, когда в Древнем Риме должники платили проценты.

Год по юлианскому календарю состоит из 365,25 суток. Счет по новому календарю начался с 1 января (в этот день римские консулы вступали в свою должность) 45 года до нашей эры. Как раз в этот день было первое новолуние после зимнего солнцестояния (самого короткого дня в году). Летоисчисление вели тогда от «основания Рима» — 747 год до Р. Х.

В 325 году на I Вселенском (Никейском) соборе юлианский календарь был принят и Христианской Церковью. В VI веке римским монахом Дионисием Малым впервые было предложено так называемое «Христово летоисчисление» (точкой отсчета новой эры стали считать Рождество Христово), которое до сего времени применяется в большинстве стран мира.

Так человечество жило свыше тысячи шестисот лет, пока в 1582 году папа Римский Григорий XIII не решил реформировать старый календарь (пытаясь справиться с неизбежными календарными погрешностями) и ввел в обиход новый, «григорианский», по которому сейчас ведет временной отсчет весь западный мир. Год по этому «новому» календарю равен 365,2425 суток. Разница между старым и новым стилями тогда составляла 10 суток.

Год – это промежуток времени, приблизительно равный периоду обращения Земли вокруг Солнца. Ученые определяют этот период по-разному. Самыми точными являются «звездный» и «тропический» годы. Звездный год определяют по видимому годичному обороту Солнца по небесной сфере относительно звезд, его продолжительность составляет 365,2564 суток. Тропический – по времени между двумя последовательными прохождениями Солнца через точку весеннего равноденствия, его продолжительность – 365,2422 суток. Изменения в годовой продолжительности за 100 лет в сутках по обоим календарям составляют +0,11x10-6 и –6,16x10-6. Очевидно, что звездный год существенно точнее тропического.

Если сравнить юлианский и григорианский календари со звездным, окажется, что от последнего они отличаются на 0,00175 и 0,0038 процента соответственно. Таким образом, по строгим математическим расчетам получается, что юлианский календарь более точный. До сего времени для ряда расчетов астрономы применяют старый стиль, а в любом астрономическом ежегоднике мира счет дней приводится по «юлианским» дням – JD. Также юлианским календарем пользуется и историки, когда имеют дело с большими промежутками времени.

В России с принятием христианства в X веке был введен в обиход юлианский календарь, однако летоисчисление велось от сотворения мира.

До тех пор, пока росчерком пера царя-реформатора Петра Первого 7208 год от сотворения мира стал 1700 годом  по Рождеству Христову.

по Рождеству Христову.

В X–XV веках началом года на Руси считалось 1 марта.

С 1492 года, при великом князе Иоанне III, начало нового года – 1 сентября.

15 декабря 1699 года Петр I издал указ:

«Поелику в России считают Новый год по разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с 1 генваря по примеру всех христианских народов. По большим проезжим улицам и знатным людям перед воротами учинить некоторое украшение от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, а людям скудным (бедным) хотя по ветви над воротами поставить. И чтоб то поспело к первому числу генваря сего года, а стоять тому украшению по седьмое число. А в знак того доброго починания поздравлять друг друга с Новым годом, и учинить сие, когда на Красной площади огненные потехи начнутся и стрельба будет. В честь Нового года детей забавлять, на санях катать с гор, а взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять, на то других дней хватает».

Отныне и навсегда этот праздник был закреплен в российском календаре 1-го числа января месяца.

Шло время, и в веке XIX все чаще народ русский, а вернее, наиболее «прогрессивная» часть интеллигенции (так называемые «западники») стала примериваться к западному образу жизни. Рано или поздно, дошло дело и до нового стиля, что встретило в 90-х годах XIX века сопротивление большинства членов Русского астрономического общества. «Какая в этом необходимость?» – вопрошало ученое сообщество. «Чтобы от Европы не отставать!» – таков был «железный» аргумент меньшинства, остававшегося таковым до 1918 года.

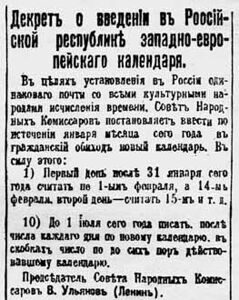

В революционные годы большевики окончательно направили жизнь в западное русло, добавив декретом СНК РСФСР от 24 января 1918 года в календарь уже 13 дней. И эти «лишние» дни привели к серьезной путанице…

В революционные годы большевики окончательно направили жизнь в западное русло, добавив декретом СНК РСФСР от 24 января 1918 года в календарь уже 13 дней. И эти «лишние» дни привели к серьезной путанице…

Если раньше, по старому стилю (Русская Православная Церковь придерживается его и по сей день), все шло своим чередом, логично и завершённо, – Рождественский пост предшествовал великому празднику Рождества Христова, после которого через шесть дней встречали очередной Новый год, – то теперь главным и первым в нашей стал обычный день календаря, а праздник Рождества – как бы второстепенным. Хотя эти праздники несопоставимы: день, когда родился Спаситель, и день начала очередного календарного года.

Рождество Христово христиане отмечают вот уже две с небольшим тысячи лет. По разным календарям: Православная Церковь – 25 декабря по юлианскому (7 января н.ст.), католический мир по григорианскому – 25 декабря. В России до сих пор сохранилась традиция встречать «Новых Год» по юлианскому календарю, то есть с 13 на 14 января по новому стилю - наш добрый «Старый Новый год».

Без чего новогодний праздник – не праздник? Конечно же, без разукрашенной ёлки.

Интересно, что этот обычай придумали вовсе не наши далекие пращуры, как думают многие, хотя ёлок у нас – пруд пруди.

Ученые говорят о том, что обычаю украшать вечнозеленое деревце уже более двух тысяч лет. Своими корнями, так сказать, он уходит в языческую мифологию и культуру кельтов, японцев, тибетцев… К примеру, кельты считали, что ель – священное дерево, в ветвях которого обитает добрый дух лесов; она олицетворяла бессмертие и вечную молодость, смелость и верность из-за своей вечнозелености. Аналогичные по смыслу верования были и у восточных народов.

Первые наряженные ёлки появились в XVI веке на территории современной Франции. Как писал летописец, «на Рождество здесь устанавливают в домах елки, а на их ветви навешивают розы из цветной бумаги, яблоки, печенье, кусочки сахара и мишуру». Этот приятный обычай скоро перешел к соседям-немцам, а затем распространился и по всей Европе. Около 200 лет назад пышных красавиц стали уже регулярно устанавливать в королевских и царских дворцах Франции, Германии, Англии, Норвегии, Дании и России.

У нас первая ёлка появилась благодаря Петру I, любителю голландских и немецких нововведений. Однако, после его смерти этот указ был позабыт.

Далее в канун Нового года украшали крыши лишь… питейных заведений. И скоро в народе кабаки стали называть «ёлками», а пьяниц – «ёлкиными». «Ёлочная тема» нашла отражение и в жаргоне пьянчуг: так, словосочетание «ёлку поднять» означало пьянствовать, «идти под ёлку» – идти в кабак и т.п.

Традиция ставить ёлку, но уже не новогоднюю, а рождественскую, вернулась в России только в 20-х годах XIX века. Хотя сначала она была, скорее, частной, нежели общественной – в домах петербургских немцев. Отдавая дань национальным традициям, небольшую ёлочку здесь ставили в центр стола, к ветвям прикрепляли свечи, конфеты, пряники, орехи. Не была исключением в этом смысле и царская семья: по инициативе Александры Федоровны, урожденной Шарлотты Прусской, супруги императора Николая I, в 1819 году в Аничковом дворце впервые поставили рождественскую ёлку.

Через три года эта замечательная традиция стала уже всеобщей – сначала ослепительные огни на стройной зеленой красавице с "Вифлеемской звездой" на верхушке зажглись в помещении Екатерининского (ныне Московского) вокзала в Петербурге, а уже к концу XIX века ёлка стала главным украшением городских и деревенских домов повсеместно. Уточнение: украшением на Рождество Христово, ведь Новый год был всего лишь естественным продолжением рождественских праздников.

В ХХ веке рождественские ёлки «просуществовали» до 1918 года, когда вследствие борьбы с «опиумом для народа» стали уничтожаться любые традиции, сохранявшие хоть какую-то связь с царским режимом.

Как символ Рождества, ёлку даже запретили на 17 лет.

Только в 1935 году был организован первый новогодний детский утренник – но, уже с новой смысловой окраской: праздничная встреча Нового года…

С 1949 года этот день сделали нерабочим.

Дед Мороз – Святой Николай – Санта Клаус

Во многих странах мира символом Нового года до недавнего времени был Дед Мороз.

Во многих странах мира символом Нового года до недавнего времени был Дед Мороз.

Каждый народ называл его по-своему, иногда очень смешно: Йолупукки (финны), Дэда Мраз (хорваты), Ноэль Баба (турки), Пер Ноэль (французы).

Кажется, что этот добрый старик с белоснежной бородой существовал всегда, однако символом новогодних праздников он стал лишь около 200 лет назад.

Образ Деда Мороза складывался постепенно, и каждый народ вносил в него что-то свое исконное, но обязательными его атрибутами были белые усы и борода, рукавицы и мешок с подарками.

Вот, собственно, из-за этого самого мешка с подарками и произошла очередная путаница, приведшая к тому, что в Англии и Америке традиционного Деда Мороза стали называть… Санта Клаус.

А потом и во многих других странах так же: Санта Николас (в Бельгии), Святы Микалаус (в Чехии), Сайте-Каас или Синтер Клаас (в Голландии). Все эти имена переводятся на русский язык одинаково – Святой Николай.

Кто же был этот самый святой Николай, которого почитают во всем мире, хотя и в абсолютно придуманном образе? Ответ на этот вопрос дает его жизнеописание или, говоря церковным языком, его житие.

Будущий святой родился около 270 года в городе Патаре, в Ликии, на южном берегу Малой Азии (сейчас это территория Турции). Его родители были знатны и богаты, но до глубокой старости не имели детей. По их горячим молитвам Господь даровал-таки им сына, которого они назвали Николай, что значит «побеждающий народ».

С юных лет почти все свое время мальчик проводил в церкви, в более зрелом возрасте принял сан священника. Когда его родители умерли, оставив Николаю богатое наследство, для него не было никакого сомнения в том, что оно должно быть употреблено для помощи нуждающимся. Такой случай вскоре представился.

Неподалеку проживал некогда знатный и богатый человек, впавший теперь в крайнюю нужду. Исчерпав все возможности для выхода из тяжелого положения, он решился на крайнюю меру: поступиться честью своих трех красавиц-дочерей. Узнав об этом, святой Николай решил им помочь. Трижды по ночам он подкрадывался к их убогому жилищу и бросал в окно по мешочку с золотом. Вскоре все сестры удачно вышли замуж, торговые дела купца пошли на лад, и он в свою очередь стал тоже помогать людям.

Когда Николая возвели в сан епископа города Миры, он остался таким же добрым, отзывчивым и заботливым. Двери его дома не закрывались – он одинаково помогал и сильным мира сего, и беднякам; был отцом сиротам, кормильцем нищих, утешителем плачущих, заступником обижаемых…

Святой Николай скончался в 342 году, но его кончина не прекратила благодеяний: бесчисленные чудеса, одно удивительнее другого, не переставали и не перестают совершаться для всех, кто призывает его святое имя.

Особое почитание святого Николауса в Германии началось уже c VI века, в Риме – с VIII века, а потому уже в Средние века здесь и в других странах Европы установился добрый обычай: в Николин день, 19 декабря, дарить детям подарки, следуя его примеру.

Но вот незадача: когда через две с небольшим недели затем наступало Рождество Христово со своими «подарочными» традициями – волхвы, нашедшие с помощью путеводной звезды Младенца Христа, преподнесли Ему в дар золото, ладан и смирну, – без подарков опять обойтись было невозможно.

А потому со временем обе эти «подарочные» традиции соединились воедино, став в конечном итоге непременным атрибутом рождественского праздника. А святой Николай превратился в… доброго волшебника, дарящего детям подарки (эпизод из его жизни с мешочками золота) и исполняющего их заветные желания. И уже с Х века немецких детей поздравлял именно Санта Клаус, в Польше с XIII века уже от его имени в школах раздавали стипендии.

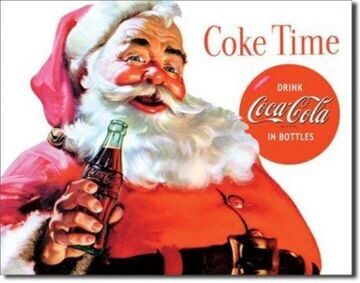

Со временем этот Санта Клаус просто «подмял» под себя и Деда Мороза (Новый год ведь второстепенный праздник), хотя и сохранил некоторые детали его внешнего вида. Сегодняшний Санта Клаус – совместное детище голландцев (так сказать, законодателей «моды»), американцев и англичан. Над ним мучились долго: то закутывали в плащ, то придавали ему облик стройного курильщика-трубочиста, подбрасывающего свои подарки через дымоходы, то изображали с пышными бакенбардами, одетым в меха с головы до ног… Бороду нарисовал ему в 1860 году американский художник Томас Найт. Затем его одели в красную шубу, отороченную мехом. Образ добродушного толстяка с непременным мешком с подарками придумал англичанин Тенниел.

А потом как-то незаметно этот вездесущий Санта Клаус стал символом Рождества. Первое его появление в этом качестве случилось в 1885 году в Америке: на первой рождественской поздравительной открытке (по примеру англичан) уже был нарисован он – в красных мантии и шапочке, с белыми бакенбардами и густыми бровями, с красным носом и мешком, полным подарков.

А потом как-то незаметно этот вездесущий Санта Клаус стал символом Рождества. Первое его появление в этом качестве случилось в 1885 году в Америке: на первой рождественской поздравительной открытке (по примеру англичан) уже был нарисован он – в красных мантии и шапочке, с белыми бакенбардами и густыми бровями, с красным носом и мешком, полным подарков.

Еще через 50 лет, в 1931 году, по заказу кампании «Кока-кола» художник Хеддон Сандблом в рамках рекламной акции «Санта Клаус тоже пьет кока-колу!» немного «модернизировал» знакомый всем образ. Он придумал некий гибрид гнома с Дедом Морозом – в красном колпаке с белой опушкой и красных же коротком кафтане и штанах с бутылкой кока-колы.

В России, как и во всех братских странах, народ исправно празднует Новый год со старым добрым Дедом Морозом, а перепутать Святого Николая Угодника (дни празднования: 19 декабря и 22 мая) с "пепсикольным" гномом никому и в голову не взбредет.

Мир Вашему дому!

С уважением,

Московские Суворовцы

РОО Московские Суворовцы.

www.mccvu.ru

mccvu@mccvu.ru

+7(909)9620363

Комментарии

Комментариев пока нет