Николай Сергеев: Белорусская зарубежная община и Русский мир: взаимоотношения в прошлом и настоящем. Часть 1 25.05.2017 12:27

Николай Сергеев: Белорусская зарубежная община и Русский мир: взаимоотношения в прошлом и настоящем. Часть 1 25.05.2017 12:27После распада СССР понятие «диаспора» стало активно использоваться в словаре политических, государственных и общественных деятелей постсоветских государств. Причем каждое из этих государств стремится проводить собственную «диаспоральную» политику и использовать зарубежное «рассеяние» в своих интересах.

В то же время среди специалистов не существует однозначного определения этого понятия и границы его толкования весьма размыты. Неопределенным до конца является и смысловое содержание словосочетания «белорусская диаспора», которое довольно часто звучит из уст белорусских государственных, политических и общественных деятелей. Поэтому перед тем, как рассмотреть вопрос взаимодействия и сочетаемости белорусской диаспоры с Русским миром, необходимо исследовать её сущностное содержание.

Вот как определяет это понятие современная белорусская политология: «Диаспора (греч. diaspora – рассеяние), часть народа (этническая общность), живущая вне страны своего происхождения, своей исторической родины. Диаспоры образовались в результате насильственного выселения, изменения государственных границ, действия социально-экономических и политических факторов (война, безработица и т.д.)» .

А вот как характеризуется белорусская диаспора в издании «Беларуская дыяспара. Нарысы гісторыі і сучаснага стану» (перевод с белорусского): «Диаспора – это этническое сообщество, которое обладает основными чертами национальной отличительности народа: языком, культурой, самосознанием, но проживает за пределами государства, которое создал его народ. Оно сохраняет национальные отличия через организационные формы существования: группы, объединения, землячества и до региональных, или общегосударственных национально-культурных и общественных движений включительно. Белорусы, хоть в небольшом количестве, живут в большинстве стран мира, но наличие белорусской диаспоры организационно не оформлено» .

Будущее белорусов зарубежья

Если следовать приведенным определениям, то под понятие диаспора подпадают практически все уроженцы Белоруссии, проживающие вследствие каких-либо причин за пределами Республики Беларусь. Это и «гостевые рабочие» (гастарбайтеры), и студенты, и переселенцы, живущие в другой стране вместе с рожденными там детьми, которые считают себя связанными с Белоруссией. Отдельным является вопрос о белорусах, проживающих в Белостокском крае в Польше. В большинстве своем – это коренное население этих мест, которое в XX столетии вследствие многочисленных геополитических потрясений оказывалось в подданстве различных государств – России, Польши, СССР и опять Польши. Особое место занимают уроженцы Белоруссии, постоянно проживающие в Российской Федерации и других постсоветских государствах.

Даже при самом поверхностном рассмотрении очевидно, что эти люди оказались частью диаспоры по очень разным причинам и говорить о какой-либо форме их общности было бы неправомерно. Хотя бы потому, что у большинства российских белорусов и представителей «белорусской диаспоры» из США взгляд на будущее Белоруссии, отношение к России и Русскому миру и в целом мировоззрение разнятся коренным образом. И такое различие вполне естественно. Ведь до распада СССР являясь советскими гражданами выходцы из Белорусской ССР были согражданами в любой точке советской страны и под категорию национально рассеянных никак не подходили.

Собственно, т.н. «белорусская диаспора» возникла в западных странах лишь после Второй мировой войны, и ее основу составили бежавшие от возмездия участники прогитлеровских коллаборационистских формирований, которыми в первую очередь двигало не столько стремление сохранить белорусское самосознание, сколько ненависть к СССР, а через это и крайне враждебное отношение к России.

В связи с тем, что существующая в настоящее время зарубежная белорусская община (имеется в виду совокупность белорусов, проживающих вне современной Белоруссии) представляет собой чрезвычайно разноплановое явление, наиболее приемлемым представляется определение диаспоры, данное российским антропологом В.А.Тишковым: ««Диаспора – это культурно отличительная общность на основе представления об общей родине и выстраиваемых на этой основе коллективной связи, групповой солидарности и демонстрированного отношения к родине. Если нет подобных характеристик, значит, нет и диаспоры». И далее, «Диаспору объединяет и сохраняет нечто большее, чем культурная отличительность. Культура может исчезнуть, а диаспора сохранится, ибо последняя как политический проект и жизненная ситуация выполняет особую по сравнению с этничностью миссию» .

Однако перед тем как рассмотреть «белорусскую диаспору» как некое политическое явление необходимо коснуться истории формирования зарубежной белорусской общины, которая в досоветское и постсоветское время формировалась и продолжает формироваться в подавляющем большинстве своем за счет экономической эмиграции.

Первая волна массового выезда населения по экономическим причинам с земель современной Белоруссии охватывает период с последней трети XIX века до начала Первой мировой войны. После отмены крепостного права значительная часть населения белорусских губерний, преимущественно крестьян (более 700 тысяч чел.), переселилась в Сибирь, за этот же период за пределы России из Белоруссии по экономическим причинам выехало (в основном в Северную и Южную Америку, страны Западной Европы) более 500 тысяч человек. В тот период российское правительство оказывало существенное содействие переселению крестьян, в том числе западнорусских (белорусских), в Сибирь и другие малоосвоенные области Российской империи. Этот процесс никак не подпадает под определение эмиграции, т.к. смена места жительства происходила в границах одного государства. С другой стороны, власти не были заинтересованы в уменьшении численности «коренного русского населения» в Белоруссии, а значит, в ослаблении русского влияния в крае и поэтому сдерживали эмиграцию белорусов за границу.

Белорусские переселенцы в Сибири

Обосновавшись в зарубежье, выходцы из Белоруссии не образовывали какое-то отдельное сообщество, а, в зависимости от собственного национального самосознания, примыкали к русской, польской или еврейской общинам, или вообще ассимилировались. При этом в семьях и местах компактного проживания сохранялась белорусская национально-культурная специфика, которая в большинстве своем рассматривалась как разновидность общерусской целостности. Во многих русских общинах США и Канады выходцы из Белоруссии составляли либо большинство, либо значительную часть их численности, были в числе основателей православных церковных общин и епархий Русской православной церкви, активно участвовали общественно-культурной жизни русской общины .

Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции, германская и польская оккупации Белоруссии вызвали значительный отток белорусского населения во внутренние области России и вызвали новую волну вынужденного выезда в зарубежные страны. С августа 1914 г. до весны 1915 г. около 320 тысяч жителей белорусских губерний попали в плен к немцам или пропали без вести. С оккупированных германскими войсками территорий Белоруссии на работу в Германию в принудительном порядке вывозились рабочие и крестьяне, а также военнопленные.

В 1915 г. при отступлении Русской армии происходила массовая эвакуация населения с территорий, подпадавших под оккупацию германских войск. По различным сведениям, около 2-х миллионов жителей белорусских губерний переселилось в Калужскую, Московскую, Пензенскую, Рязанскую, Самарскую, Петроградскую и другие губернии. Для поддержки этой категории перемещенных лиц в 1916–1920 г.г. действовали различные организации по поддержке беженцев – Белорусское товарищество в Петрограде по оказанию помощи потерпевшим от войны, Белорусско-украинский комитет помощи жертвам войны в Барнауле, Белорусская беженская комиссия в Гомеле. Кроме того, в различных городах вели свою деятельность белорусские организации общественно-культурной направленности – «Белорусская хатка» в Орле, «Белорусский национальный кружок» в Богородицке (ныне Тульская обл.), Белорусское железнодорожное общество в Москве, Белорусское вольно-экономическое товарищество в Петрограде и некоторые другие.

Белорусские беженцы под Барановичами, осень 1915 года

Упомянутые общества по своей сути являлись землячествами, большинство членов которых никак не отделяло белорусов от России и русского народа. В то же время существовали и организации, враждебно относившиеся к общерусскому единству, из числа которых в последующем большевистское правительство черпало кадры для проведения национально-культурного строительства в образованной в 1919 г. Белорусской ССР. Одной из таких «национально-демократических» организаций был «Белорусский гай» в Одессе, активный участник которой А.Ф.Адамович в последующем занимал крупные посты в правительстве БССР (заместитель наркома земледелия) и являлся одним из столпов политики т.н. белоруссизации.

Среди белорусских беженцев существовали организации Белорусской социалистической громады (БСГ). Ячейки этой партии имелись в Москве, Петрограде, Киеве, Казани, Саратове, Калуге, Тамбове и других городах. БСГ была создана в 1903 г., но как более-менее активная политическая сила «засветилась» в Февральской революции 1917 г. Важно заметить, что до германской оккупации большей части Белоруссии после заключения 3 марта 1918 г. Брестского мира БСГ в национальном вопросе выступала за национально-краевую автономию в составе Российского государства. Свидетельством чему является, в том числе, и активное участие БСГ в ноябре 1917 г. в выборах в Учредительное собрание.

После прихода к власти большевиков основным политическим инструментом по подготовке отрыва белорусов от русского народа становится созданный в феврале 1918 г. в соответствии с декретом совнаркома РСФСР Белорусский национальный комиссариат (Белнацком) в составе наркомата по национальностям РСФСР (нарком И.В.Сталин). Именно вокруг Белнацкома группировались в большинстве своем национально-«свядомые» элементы левой ориентации. При этом комиссар Белнацкома А.Г.Червяков и секретарь Белнацкома Д.Ф. Жилунович (Тишка Гартный) выступали за создание отдельной Белорусской советской республики.

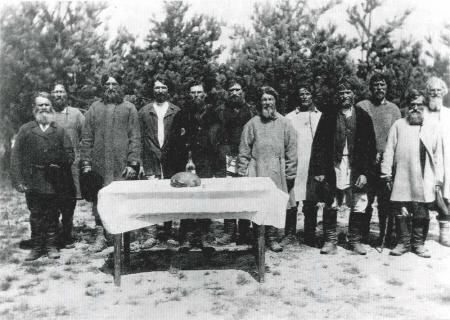

Эти крестьяне из дер. Шарпиловка Могилевской губернии не желали отказываться от своей исконной русскости

В то же время большинству белорусского населения была чужда даже сама мысль об отдельности от России, пусть и в форме автономии. Это вынужден был признать даже такой идеологический столп «свядомизма» как Язеп (Иосиф) Лёсик. Он и подобные ему объяснили доминирование общерусских настроений среди белорусов их «темнотой», «некультурностью» и «неразумностью» . «Наши крестьяне на съездах высказывались в том смысле, что им не нужна автономия, но делали они это по неразумению и темноте своей, но более всего в результате обмана, так как вместе с этим они говорили, что и язык им не нужен. Никто в мире не отрекается от своего языка, … а наши крестьяне отрекаются. Значит, – делают они это по неразумению и темноте. …» .

К слову сказать, белорусы, которые всегда считали себя русскими никогда и не отрекались от своего языка, каковым для них всегда был именно русский язык. Свой бытовой язык они отличали от литературного, но называли его опять же русским языком.

Комментарии

Комментариев пока нет