Николай Сергеев: Русский космос: дорога в будущее. Часть 1. 14.04.2022 14:13

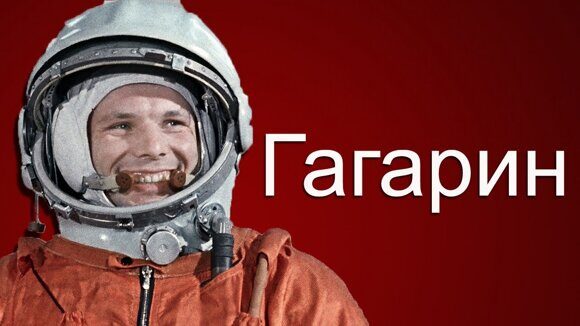

Николай Сергеев: Русский космос: дорога в будущее. Часть 1. 14.04.2022 14:1312 апреля 1961 года человечество шагнуло в Космос. А первый шаг к неведомым мирам в необъятной Вселенной сделал наш соотечественник, первый космонавт планеты Земля Юрий Алексеевич Гагарин. Как звучала пионерская речёвка: «Юрий Гагарин - хороший русский парень!».

Юрий Гагарин. Этот русский парень открыл человечеству путь в будущее.

С той поры минуло более шестидесяти лет. Срок для истории небольшой, но сделано уже немало. В любом случае космонавты и космонавтика стали обыденным явлением. Для нас привычным делом выступают орбитальные космические станции, Всемирная паутина (Сеть интернет), глобальная система навигации ГЛОНАСС, точные прогнозы погоды и многое другое. И все это – космонавтика. Но мы находимся в самом начале пути освоения бесконечной Вселенной.

С самого начала космической эры наша страна справедливо полагала, что исследование Космоса является общей задачей всего человечества, которая призвана не только содействовать ускоренному развитию науки и техники, но и объединить для её решения возможности всех народов Земли.

Советский Союз, а впоследствии Российская Федерация, изначально выступали и выступают в настоящее время против милитаризации космического пространства, против превращения околоземного пространства и ближнего Космоса в арену противостояния и поле боя.

В разгар холодной войны в начале 1970 года президент Академии наук СССР Мстислав Келдыш в переписке с директором Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА/NASA) США Томасом Пейненом предложил провести совместный полёт советского и американского пилотируемых космических кораблей со стыковкой на орбите.

Идея была поддержана в Москве и в Вашингтоне. Были образованы советская и американские рабочие группы по обеспечению технической совместимости тогдашних космических кораблей — «Союза» (СССР) и «Аполлона» (США).

24 мая 1972 года в Москве председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным и президентом США Ричардом Никсоном было подписано «Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях». Одновременно была утверждена программа совместного экспериментального пилотируемого полёта «Союз - Аполлон», в соответствии с которой получили разработку специальные модификации космических кораблей серий «Союз» и «Аполлон».

«Союз» и «Аполлон»: встреча на орбите.

Несмотря на многочисленные технические сложности, программа была успешно воплощена. 15 июля 1975 года был осуществлён запуск кораблей «Союз-19» и «Аполлон», а 17 июля была произведена их стыковка на орбите. Затем последовало открытие люков «Союза» и «Аполлона» и символическое рукопожатие командиров кораблей Алексея Леонова и Томаса Стаффорда. Затем американские астронавты осуществили переход в советский корабль. При полёте кораблей в состыкованном состоянии было проведено четыре перехода членов экипажей между кораблями.

Казалось, что после успешного выполнения программы «Союз - Аполлон» советско-американское сотрудничество в области освоения космического пространства будет поступательно развиваться, к примеру, в области исследования Луны.

И СССР, и США к тому времени имели серьёзные достижения в своих лунных программах. В Советском Союзе была успешно проведена космическая программа «Луноход», в соответствии с которой на Луне провели большую работу дистанционно управляемые самоходные исследовательские платформы Луноход-1 (ноябрь 1970 г. - сентябрь 1971 г., пройдено 10,5 км ) и Луноход-2 (январь 1973 г. - май 1973 г., пройдено 42 км).

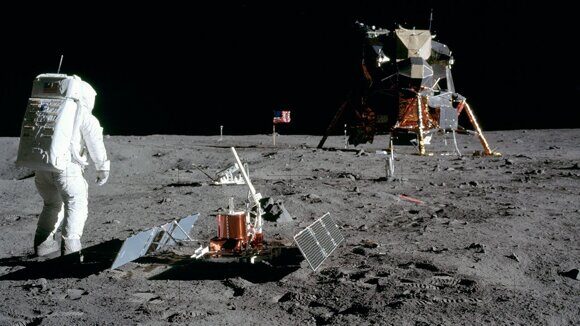

В США в 1962-1972 годы была осуществлена программа «Аполлон», в соответствии с которой были осуществлены пилотируемые полёты за пределы низкой земной орбиты, а также совершены шесть успешных высадок астронавтов на Луну (первая — в 1969 г., последняя — в 1972 г.).

«Аполлон-11» на Луне.

Во время высадки «Аполлона-11» (1969 г.) на Луну на борт были взяты флаги более чем 130 государств. Среди них был и флаг СССР. В 1970 году, находясь с визитом в Советском Союзе, первый ступивший на Луну астронавт Нил Армстронг во время встречи с главой советского правительства А.Н.Косыгиным подарил ему ёмкость с образцами лунного грунта и флаг СССР, который побывал на поверхности Луны.

Если бы получившее развитие в середине 1970-х годов советско-американское сотрудничество в области космонавтики было продолжено, то, скорее всего, в настоящее время мы бы имели не орбитальную МКС, а, как минимум, международную лунную базу.

Но правящие круги США интересовало не сотрудничество в области космонавтики, а достижение господствующего положения на планете.

В марте 1983 года президент США Рональд Рейган объявил о начале грандиозной космической программы «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), известной также под названием «Звездные войны».

СОИ была направлена на завоевание США господства в космосе, создание противоракетного «щита» для всей территории Северной Америки посредством развертывания нескольких эшелонов ударных космических вооружений, способных перехватывать и уничтожать советские баллистические ракеты и их боевые блоки на всех участках полета. При этом «стратегическая оборона» предполагала не только оборонительные, но и наступательные действия, вплоть до нападения.

В марте 1984 года для управления программой СОИ была создана Организация по стратегической оборонной инициативе (ОСОИ), которую возглавил военный летчик и астронавт генерал-лейтенант Джеймс Абрахамсон.

Вопреки существующему мнению, советское руководство имело вполне объективное представление о программе СОИ.

Так, в результате исследований, проведённых под руководством вице-президента Академии наук СССР Евгения Велихова, был сделан вывод о том, что «система СОИ явно не способна сделать ядерное оружие “бессильным и устаревшим”, обеспечить надежное прикрытие территории США, а тем более их союзников в Западной Европе или в других районах мира».

Одновременно в СССР велась разработка боевых орбитальных средств - «Скиф» (боевая орбитальная лазерная станция), «Каскад» (космическая самонаводящаяся ракета-перехватчик) и других, которые выводились бы в космос новой ракетой-носителем «Энергия» и кораблем многоразового использования «Буран».

Боевая орбитальная лазерная станция «СКИФ» (СССР).

Таким образом, программа СОИ не дала Соединенным Штатам никаких преимуществ перед Советским Союзом. Более того, по многим показателям СССР опережал США в области военного космоса.

Следует заметить, что усиленно распространявшееся в постсоветском обществе утверждение о том, что в погоне за американской программой СОИ Советский Союз якобы экономически надорвался, что и привело его к гибели, мягко говоря, выглядит сомнительным. Напротив, «космическая гонка» способствовала ускоренному развитию науки и прорывных технологий, в том числе и двойного назначения.

Никаких объективных причин для разрушения Советского Союза не существовало. Очевидно, что центральную роль в развале советской державы сыграла бездарность той номенклатурной клики, которая оказалась во главе великой страны в последний период её существования.

После злосчастного 1991 года российско-американское сотрудничество в области космонавтики практически свелось к попыткам США заполучить передовые советские космические технологии, которые для тогдашнего руководства Российской Федерации были не более, чем предметом торга. В недоброй памяти 1990-е годы российские ученые и инженеры совершили настоящий гражданский подвиг, спасая от разбазаривания сокровищницу отечественной космонавтики.

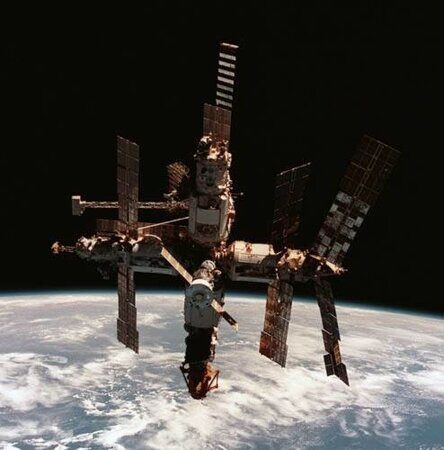

Подлинным свидетельством величия советской космонавтики была эпопея орбитальной станции «Мир», находившейся в космосе с 19 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года.

Гордость советской космонавтики — орбитальная станция «Мир».

Над созданием станции работали 280 предприятий и научных учреждений организаций под эгидой 20 министерств и ведомств. Базовый блок станции «Мир» был выведен на орбиту 20 февраля 1986 года. Затем в течение 10 лет к нему были последовательно пристыкованы ещё пять модулей и стыковочный отсек. Станция была обитаема с 13 марта 1986 года по 16 июня 2000 года. Обслуживалась кораблями серий «Союз» и «Прогресс». Станция «Мир» провела 5511 суток на орбите Земли, из них 4594 дня была обитаема, совершив 86 331 оборот вокруг планеты.

За время нахождения станции на орбите на ней было проведено более 23 тысяч экспериментов. На станции «Мир» побывали 104 космонавта из 12 стран в составе 28 экспедиций. В открытый космос вышли 29 космонавтов и 6 астронавтов.

Орбитальная станция «Мир» проработала на орбите 15 лет и была затоплена в Тихом океане. По официальной версии причиной ликвидации станции стал её физический износ, устаревание оборудования и недостаток финансовых средств на её поддержание.

Когда стало известно о планах затопления станции «Мир», то в обществе поднялась волна возмущения, т.к. было распространено мнение, что она ликвидируется не вследствие выработки ресурса, а по указанию из Вашингтона. Как бы там ни было, но затоплением станции «Мир» была подведена черта под советской эпохой отечественной космонавтики.

Продолжение следует.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.