Кирилл Метелица: Труды и дни Ильи Копиевича 20.04.2016 18:30

Кирилл Метелица: Труды и дни Ильи Копиевича 20.04.2016 18:30Вряд ли найдётся в истории России более монументальная и противоречивая личность, чем Пётр I. Во все времена историки по-разному оценивали деятельность первого императора всероссийского. Если, к примеру, Соловьёв и Платонов искренне восторгались Петром, то Карамзин и Ключевский подвергали царя критике за попытку резкого слома всех исконно русских традиций. Тем не менее, практически все учёные сходятся в том, что, несмотря на свою жёсткость и непродуманность, многие петровские реформы были явлением прогрессивным. Помогали Петру в его нелёгком деле “вестернизации” России многочисленные иноземцы. Ещё со школы мы помним имена шотландцев Патрика Гордона и Якова Брюса, швейцарца Франца Лефорта и многих других иностранных сподвижников императора. Встречались среди новоявленных “реформаторов” и те, кто прибыл из “ближнего зарубежья”. Одним из таких людей был создатель русского гражданского шрифта – белорус Илья Фёдорович Копиевич.

Этот уроженец Речи Посполитой родился в 1651 году неподалёку от Ляхович (ныне Брестская область Беларуси) в семье протестантов. Известно, что во время русско-польской войны (1654–1667 гг.) мальчик был вывезен в Новгород, где некоторое время жил в доме одного из местных бояр. Однако вскоре Илья сбежал оттуда и оказался в Москве, где, пользуясь покровительством тогдашнего царя Алексея Михайловича, учился в одной из местных школ. Спустя некоторое время отрок был отпущен на родину. Здесь, на родной для себя земле, он узнал, что польской король конфисковал в пользу иезуитов имение его родителей. Протестанты Копиевичи, которые во время войны пользовались покровительством русских воевод, были обвинены в ереси и измене. О судьбе своих родных Илье ничего не было известно.

Тем не менее, юноша не сломался и смог поступить в являвшуюся на тот момент передовой Слуцкую кальвинистскую школу. С успехом закончив обучение, талантливый, разговаривавший на пяти языках юноша некоторое время учительствовал в своей alma mater, однако вскоре вынужден был покинуть Речь Посполитую. Причин этому было несколько. Во-первых, работа не приносила ему достатка, и молодой человек зачастую нищенствовал. Во-вторых, Илья начал долгую тяжбу с иезуитами, у которых пытался отсудить имение своих родителей. С влиятельным католическим орденом опасно было иметь дело – на Копиевича со всех сторон посыпались угрозы. В подобной ситуации Илья решил, что ему лучше покинуть страну.

После недолгого скитания по Европе Копиевич, в конце концов, осел в Амстердаме. Здесь молодой человек обучился издательскому делу и, судя по всему, стал зарабатывать себе на жизнь печатанием книг. Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая жизнь изгнанника, если бы в 1697 году судьба не свела его с путешествовавшим по Европе в составе знаменитого Великого посольства Петром I. Царь обратил внимание на высокообразованного эмигранта и предложил ему преподавать иностранные языки и иные науки прибывшим в Голландию молодым московским боярам. Кроме того, Пётр заключил с местным купцом Яном Тессингом договор о печатании в Амстердаме литературы для России, однако коммерсант совершенно не владел русским языком и, вдобавок ко всему, у него не было кириллического шрифта. Тут-то царю и пригодился обученный издательскому делу Копиевич.

Проработав некоторое время на купца, Илья в 1700 году смог открыть собственную типографию. За семь лет (с 1699 по 1706) своей деятельности он составил, перевёл и издал почти два десятка книг. На первых порах это был и впрямь титанический труд. Не имея под рукой никаких подходящих для издания текстов, Копиевич бесконечно переводил, компилировал и сочинял. Первой напечатанной им книгой на русском языке стало “Введение краткое во всякую историю” (1699), на страницах которого в сокращённом виде излагалась всемирная история, начиная с библейских времён и заканчивая падением Римской империи. Кроме того, в книге содержались различные хронологические таблицы и сведения по географии. Несмотря на свои небольшие размеры, все книги Копиевича были довольно содержательны и изложены простым языком. Целое поколение русской знати открывало для себя мир благодаря этим изданиям.

Одним из первых достижений Копиевича стало изданное в 1699 году по заказу Петра I “Уготование и толкование ясное и зело изрядную поверстания кругов небесных ...”. По сути это была первая русскоязычная карта звёздного неба. На тот момент это было действительно важное событие. Как известно, царь мечтал вывести Россию к морям и сделать её морской державой. Для этого нужно было не только “пробиться” к морю и построить корабли, но и подготовить профессиональных моряков. Однако тут возникали серьёзные трудности, поскольку все навигационные приборы и карты (в том числе и звёздные) приходилось завозить из-за рубежа. Вот поэтому царь и поручил Копиевичу заняться созданием карты звёздного неба на русском языке. Нужно сказать, что со своей задачей Илья справился на удивление быстро и качественно. Готовая карта представляла собой прямоугольник, выгравированный на медном листе. Размер его составлял 56 см в длину и 48 см в ширину. С этой своеобразной матрицы можно было делать многочисленные отпечатки, на которых выступали фигуры созвездий, географические координаты и параллели.

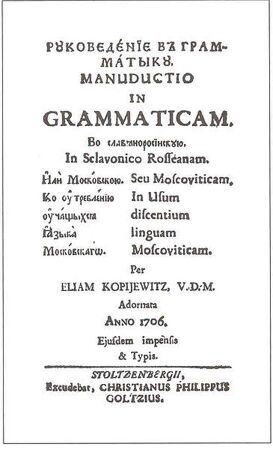

Кроме карты звёздного неба в этот “амстердамский” период жизни Копиевич издал первые русско-латинско-немецкий и русско-латинско-голландский словари, таблицу тригонометрических функций, первый календарь на русском языке (“Святцы, или Календарь”, 1702). В 1706 году он напечатал “Руковедение в грамматыку во славянороссийскую” в Штольценберге, пригороде Данцига. Сюда же была перевезена и его типография.

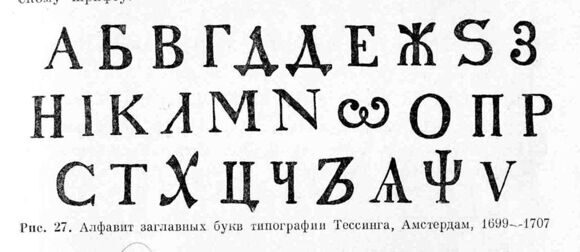

Интересно, что уже в это время Илья стал задумываться над упрощением бывшего тогда в употреблении церковнославянского шрифта. Выпуская свои первые книги, он время от времени сталкивался с “филологическими” трудностями при наборе текстов светского содержания. Поэтому всеми возможными способами Копиевич старался максимально упрощать церковнославянский язык.

Тем не менее, было совершенно очевидно, что имевшийся на тот момент “допотопный” русский шрифт нельзя было приспособить для научных изданий. Понимал это и Пётр I, который, видя спонтанные попытки Копиевича “реформировать” русский язык, пригласил белоруса в Россию и предложил ему заняться созданием гражданского шрифта. Задача была предельно проста – новой России нужны книги, написанные новым шрифтом. Книги, которые мог бы читать и понимать каждый гражданин Государства Российского.

В 1707 году Илья вместе с несколькими своими помощникам приехал в Москву, где начал работать в правительственной типографии. Любопытно, что изначально даже сам царь принялся рисовать эскизы новых букв, однако к чести своей он смог усмирить гордыню и доверить дело профессионалам. Если Пётр хотел максимально “европеизировать” русский шрифт и сделать его готическим, то Копиевич предложил больше ориентироваться на округлость букв и взять в качестве образца латинскую “антикву”. Из нового алфавита исчезли греческие буквы “пси”, “кси” и “омега”. Кроме того, из употребления были выведены знаки давления (силы) и сокращения (титла). Навсегда было покончено с довольно архаичной практикой обозначения цифр буквами. Вместо этого стали использоваться арабские цифры.

Когда новый шрифт был, наконец, готов и отливщики сделали первые формы, взволнованный Пётр I не выдержал и бросился обнимать Копиевича. Не скрывавший своей радости царь просил всех присутствующих навсегда запомнить день, когда “Россия стала писать по-новому”. Введение новой азбуки способствовало демократизации печати и чтения и дало толчок к популяризации науки и светских знаний.

Конечно, эта первая версия разработанного Копиевичем шрифта спустя некоторое время был подвергнута изменениям. По инициативе царя в новый алфавит были введены буквы с несколько измененным рисунком. Именно этот, окончательно утверждённый Петром I в 1710 году, вариант шрифта и стал называться гражданским. Тем не менее, ещё довольно долгое время в России этот шрифт называли не иначе как “копиевка”. Любопытно, что впоследствии именно “копиевка” была взята за основу при создании болгарского, сербского, украинского и белорусского алфавитов. Так что с уверенностью можно сказать, что важное дело Копиевича имело колоссальное значение не только для России, но и для всего славянского мира в целом.

Что же касается самого Копиевича, то, несмотря на свой успех в деле реформирования русского языка, ему так и не удалось разбогатеть. Вернувшись в самый разгар Северной войны в Данциг, Илья обнаружил, что его типографию разграбили шведы, которые благодаря его печатным станкам стали выпускать свои прокламации. Некоторое время он жил в Варшаве, где искал книги, которые с пользой можно будет перевести на русский язык. В остальном же Копиевич попросту скучал без дела. В своей челобитной на имя царя он писал, что живёт в крайней нужде и просил у Петра определить его на какую-нибудь полезную работу. Монарх просьбу выполнил и устроил его в Посольский приказ, где Илья как знаток многих иностранных языков должен был работать переводчиком. В 1708 году белорус и впрямь вернулся в Москву, однако здесь его следы затерялись. Известно лишь, то он умер в сентябре 1714 года, однако вряд ли мы когда-нибудь узнаем, чем Копиевич занимался последние годы своей жизни…

В нынешней исторической литературе иногда можно встретить мнение, согласно которому фигура Копиевича является незначительной – мол, никакого отношения он к гражданскому шрифту не имел, да и вообще с царём не знался. О том, насколько нелепы подобные суждения, свидетельствует хотя бы пушкинский роман “Арап Петра Великого”: “Ибрагим видал Петра в сенате, оспориваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные запросы законодательства, в адмиралтейской коллегии утверждающего морское величие России, видел его с Феофаном, Гавриилом Бужинским и Копиевичем, в часы отдохновения рассматривающего переводы иностранных публицистов или посещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинет ученого”. Как известно, при написании своих исторических произведений Александр Сергееви всегда опирался на документы, поэтому упоминание Копиевича далеко не случайно.

Белорусский реформатор, просветитель, гуманист и книгоиздатель и впрямь был одним из самых примечательных людей своего времени. В отличие от многих других выдающихся деятелей петровской эпохи, Илья Фёдорович так и не удостоился памятника в свою честь. Впрочем, нужен ли какой-то бездушный каменный истукан человеку, лучшим мемориалом которому является современный русский язык? Ответ очевиден.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.