Николай Сергеев. Юбилей Союзного государства: вопросы дальнейшего развития. Часть 3 07.02.2025 14:26

Николай Сергеев. Юбилей Союзного государства: вопросы дальнейшего развития. Часть 3 07.02.2025 14:26Затем к нападкам на Евфимия Фёдоровича присоединилась тяжёлая газетная артиллерия. 13 мая в главной партийной газете «Правда» вышел политический пасквиль Михаила Светлова (наст. Моисей Фридлянд) «И академик, и герой», где он в издевательском ключе представил научную командировку выдающегося учёного как «увеселительный вояж осколка царского режима».

И в конце опуса Кольцов-Фридлянд припечатал: «Антисоветские взгляды профессора налицо: «Присутствовать в Белграде на торжестве черносотенцев; именовать Львов русским городом; восхвалять режим Пилсудского за притеснение белоруссов и ругать советское правительство Белоруссии за национальную политику — всё это вполне последовательно если не для советского научного работника, то для бывшего верноподданного ректора императорского варшавского университета» (в 1905-1910 гг. Е.Ф. Карский был ректором Императорского Варшавского университета).

Михаил Кольцов-Фридлянд возводил напраслину на академика Е.Ф.Карского. Но участь партийного борзописца оказалась незавидной

По воспоминаниям людей, близко знавших академика Е.Ф.Карского, он был до щепетильности честный и порядочный человек и поэтому не мог оставить без ответа оскорбительные выпады партийного щелкопёра, особенно его возмущали грязные намёки на «увеселительный вояж».

Е.Ф. Карский направил письмо в «Правду», в котором по пунктам опроверг все выдвинутые Кольцовым-Фридляндом обвинения. Но партийному начальству подлинное положение дел было неинтересно, ему нужно было основание для расправы над академиком Карским, каковыми стали «критические выступления в печати». Письмо Евфимия Фёдоровича было оставлено без внимания, а его самого в 1929 году уволили с должности директора Музея антропологии и этнографии. После чего учёного с мировым именем занесли в «списки антисоветских элементов», подлежащих суду «тройки НКВД», которые приговаривали подсудимых к лагерям или к расстрелу. Но судьба распорядилась иначе. 29 апреля 1931 года академик Е.Ф.Карский ушёл из жизни и был похоронен на Смоленском православном кладбище в Ленинграде.

Что касается партийного борзописца Кольцова-Фридлянда, то его участь была незавидной. Несмотря на все заслуги перед тогдашними властями (им было написано порядка двух тысяч газетных статей и очерков на темы внутренней и внешней политики СССР) и депутатство в Верховном Совете РСФСР, в декабре 1938 года Михаил Кольцов-Фридлянд был арестован, обвинён в «антисоветской троцкистской деятельности и в участии в контрреволюционной террористической правотроцкистской организации» и расстрелян в феврале 1940 года.

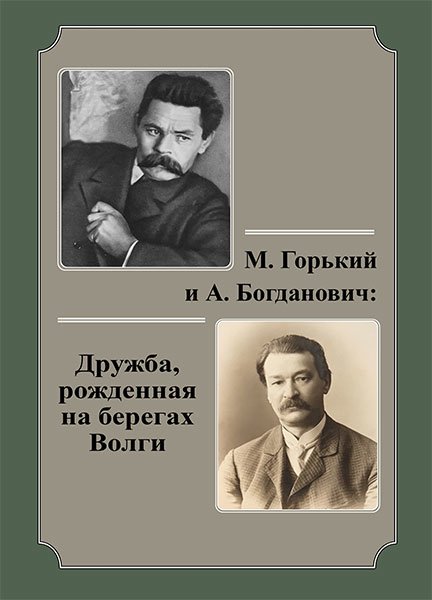

Непростой была и судьба А.Е. Богдановича. После окончания Несвижской учительской семинарии Адам Богданович в 1885 году назначается директором Первого городского начального училища в Минске. Учительский труд при «проклятом царском режиме» оплачивался неплохо, что позволяло А.Е.Богдановичу не только учительствовать, но и проводить широкие этнографические исследования, результатом которых стала изданная в 1895 году в Гродно знаменитая работа «Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. Этнографический очерк».

Адама Богдановича и Максима Горького связывала крепкая дружба

В 1892 году Адаму Богдановичу по состоянию здоровья (у него открылась чахотка /туберкулёз) пришлось сменить профессию. Он поступает на службу в Гродненское отделение государственного Крестьянского поземельного банка, продолжая одновременно этнографические исследования, в которых показывал неразрывное единство белорусов с русским народом.

В ноябре 1896 года Адам Егорович был переведён по службе в Нижний Новгород. Здесь у него завязались дружеские отношения с Максимом Горьким. В 1905 году, когда страну сотрясала смута «первой русской революции», А.Е. Богданович был удостоен высокой награды – ордена Святой Анны 3-й степени. Как гласит статут ордена, «Императорский орден Св. Анны установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы».

В 1907 году А.Е. Богданович получил повышение по службе, был назначен на должность управляющего отделением Крестьянского поземельного банка в Ярославле. В то же время, занимая высокие посты в банковской сфере, продолжал изыскания в области этнографии и народной культуры. Начиная с 1886 года регулярно размещал в печати статьи по истории и этнографии. Его материалы пользовались успехом у читателей и регулярно выходили в «Минских губернских ведомостях», «Минском листке», «Гродненских губернских ведомостях», «Виленском календаре», «Нижегородском листке» и других изданиях.

Орден Святой Анны 3-й степени. Им был удостоен А.Е. Адамович: во время революционной смуты 1905 г. он был верен служебному долгу и Отечеству

После октябрьских событий 1917 года А.Е. Адамович как «классово чуждый элемент» оказался без должности и средств к существованию, но благодаря хлопотам давнего друга и «великого пролетарской писателя» Максима Горького в 1920 году он стал директором научной библиотеки Ярославского государственного музея. Одновременно преподавал историю культуры в художественном, музыкальном и театральном училищах города. Вёл активную переписку с деятелями культуры Советского Союза и русского зарубежья, написал воспоминания о сыне-поэте Максиме, Максиме Горьком, знаменитом оперном певце Фёдоре Шаляпине, вёл общественную работу в движении краеведов.

Но вот для партийных властей Адам Егорович был фигурой старорежимной и подозрительной (награждён царским орденом, сын Лев был офицером старой русской армии) и в 1931 году А.Е. Богданович как «контрреволюционный элемент» был арестован ОГПУ. Несложно представить, какое будущее могло ждать Адама Егоровича, но старому другу опять помог Максим Горький. Писатель дошёл до самых высоких инстанций в Москве и добился, что А.Е. Богдановича не только освободили, но и назначили ему пенсию. Умер Адам Егорович в 1940 году в возрасте 78 лет.

Как уже упоминалось, в БССР западнорусизм находился под запретом, но западнорусская идея продолжала жить в русском зарубежье. Наиболее видными её представителями являлись:

выдающийся философ, уроженец Витебщины Николай Онуфриевич Лосский, автор более пятидесяти фундаментальных трудов по разным направлениям философской мысли. С 1900 по 1917 год приват-доцент, профессор Санкт-Петербургского университета. С 1907 года участник Санкт-Петербургского религиозно-философского общества. После Октября 1917 года был лишён кафедры за христианское мировоззрение. В 1922 году выслан из РСФСР в числе других более двухсот «старорежимных» учёных. После высылки Н.О. Лосский был профессором в Русском народном университете в Праге. Затем преподавал философию в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже, в Свято-Владимирской православной духовной академии в городе Йонкерс (штат Нью-Йорк, США). Н.О. Лосский выразил суть исторического пути белорусского народа: «вся история белорусов – это их борьба за свою русскость».

Николай Лосский: «Вся история белорусов – это их борьба за свою русскость»

писатель, незаурядный мыслитель, журналист, спортивный деятель, один из основоположников борьбы САМБО Иван Лукъянович Солоневич, уроженец Гродненщины. Работал в газетах «Белорусская жизнь» и «Северо-Западная жизнь» (издавались в Гродно и Минске), «Новое время» (Петроград). На профессиональном уровне занимался борьбой, боксом и тяжёлой атлетикой, играл в футбол, выступал футбольным судьёй на матчах в Минске, был в числе главных организаторов минского спортивного клуба «Сокол». В 1914 году занял второе место в первенстве России по тяжелой атлетике, включавшей в свой состав вольную борьбу. Во время Первой мировой войны служил инструктором по физподготовке в учебном батальоне лейб-гвардии Кёксгольмского полка. В период Гражданской войны был корреспондентом газет «Вечерние огни» (Киев) и «Сын Отечества» (Одесса).

Летом 1920 года вместе с прославленным борцом Иваном Поддубным выступал с силовыми номерами в бродячем цирке.

С 1924 года работал в Москве в спортивных изданиях «Красный спорт», «Вестник физической культуры, «Физкультура и спорт». В 1928 году И.Л.Солоневич подготовил книги-пособия «Гиревой спорт» (издательство ВЦСПС) и «Самооборона и нападение без оружия. Элементарное руководство» (издательство НКВД РСФСР). Внёс существенный вклад в развитие физкультуры и массового спорта в СССР. Выступал организатором чемпионатов РСФСР по футболу, секций бокса, борьбы и гиревого спорта.

В сентябре 1933 года был арестован и осуждён на восемь лет лагерей за «организацию контрреволюционного сообщества». Отбывал срок в исправительно-трудовом лагере, который занимался строительством Беломорско-Балтийского канала. Благодаря хорошей физической форме, Ивану Солоневичу удалось совершить побег в Финляндию, впоследствии пройдя через многочисленные мытарства обосновался в Аргентине.

В русском зарубежье И.Л. Солоневич был организатором Народно-имперского движения, пропагандировал идею русской народной демократической монархии, жёстко критиковал не только социализм, фашизм и социал-демократию, но и любые попытки устройства государственной жизни России путём внедрения заимствованных извне идеологий («измов»). Идейные основы Народно-имперского движения И.Л. Солоневич изложил в своём труде «Народная монархия». Полагал, что «народная монархия» может быть идеалом, к которому необходимо стремиться, даже если в стране будет установлено другое политическое устройство. Всего из под пера И.Л.Солоневича вышли десятки трудов на русском и иностранных языках.

Иван Солоневич: незаурядный мыслитель, резко критиковал любую историческую неправду

После 1991 года запрет на западнорусизм перестал действовать. Труды М.О.Кояловича, Е.Ф. Карского, Н.О. Лосского, И.Л. Солоневича и других мыслителей западнорусского направления были опубликованы в Республике Беларусь и Российской Федерации. Продолжателями западнорусского дела стали такие выдающиеся белорусские учёные, как И.В. Оржеховский, Э.М.Загорульский, И.А. Чарота, В.Н. Черепица и другие.

Теперь коснёмся западнорусской идеи в настоящее время. Современный западнорусизм зиждется на следующих постулатах:

Белая Русь (Белоруссия, Беларусь) как страна является неотъемлемой частью цивилизации Русского мира.

Русский язык – только в литературной форме бытует на современных белорусских землях со времён крещения Руси и является не просто одним из государственных языков Республики Беларусь, а родным по переписи населения 2019 года практически для половины населения республики (в быту по-русски говорит более 71 процента). Что касается белорусского языка, то оба государственных языка дополняют друг друга.

Белорусы являются самобытной ветвью большого русского народа или, как писал классик белорусской литературы Максим Богданович, «белорусы – это третий народ русского корня».

Белая Русь и Великая Россия как родные сёстры должны быть вместе. Наилучшие формы общерусского единства должны быть найдены в ходе строительства Союзного государства.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.