Олег Прудников О судьбах Гончаровых и примечательной традиции рода Романовых 13.12.2015 12:43

Олег Прудников О судьбах Гончаровых и примечательной традиции рода Романовых 13.12.2015 12:43

Часть первая

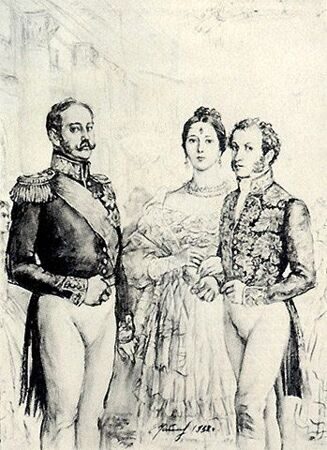

Прямо за внешней стеной Лазаревского кладбища петербургской лавры, которая отгораживает главный монастырский комплекс нашей Северной столицы от Александро-Невской площади, в окружении памятников знаменитым людям России, хорошо сохраняются два очень похожие друг на друга, совсем не пышные, строгие розовато-серые надгробия. На одном из них, слева от гранитных плит соседнего монумента, если приблизиться к фасадной стене со стороны входа в некрополь, лаконично значится: «Наталья Николаевна Ланская». Многие и теперь безразлично проходят мимо этого тихого уголка обители, не зная, что перед ними – могила вдовы Пушкина, Натальи Гончаровой. Наталья Николаевна скончалась от тяжёлой простуды 8 декабря (26 ноября) 1863 года. На протяжении своей жизни она не любила быть в центре общественного внимания. И в юности, и в дальнейшем, уже без Пушкина, старалась не подавать повода для обсуждения собственной персоны, но, к сожалению, всё сложилось иначе.

В связи с указанной датой, в течение первых дней пришедшей зимы, нам будет всё же уместно потревожить имя легендарной русской женщины. Мы посвятим наше маленькое воспоминание лучшему, более правильному, на наш взгляд, пониманию неординарной судьбы как незабвенной «Натали», так и других Гончаровых. Попробуем привести несколько веских слов о своеобразных и одновременно достойных отношениях бывшей жены великого поэта и её близких родственников с царской династией, с прочими представителями рода Романовых и продолжателями венценосных фамилий Европы.

Сёстры Натальи Николаевны Пушкиной – Ланской оказались похороненными вдалеке от российской земли. Старшая, Екатерина Николаевна, сделавшись баронессой Д’Антес де Геккерн, обрела вечный покой на родовом погосте маленького эльзасского городка. Владением средней, «Александрины», без малого целых четыре десятка лет оставался уютный белокаменный замок в Словакии. Оттого Александра Николаевна, баронесса фон Фризенгоф, прожив на свете дольше остальных сестёр, навсегда упокоилась в приусадебном склепе австрийских помещиков, служивших западно-римскому католическому режиму Габсбургов.

Ещё более отличительными следует назвать основные биографические вехи их потомков. Напомним, что младшая дочь Пушкина и Натальи Николаевны вышла замуж за родного брата суверенного люксембургского монарха. Сын от этого брака женился на дочери Александра II-го; его родная сестра, внучка Поэта, заново породнилась с Романовыми. Вопреки неблагоприятным обстоятельствам она всё же превратилась в полноправную супругу носителя великокняжеского титула, внука Николая I-го. Дочь уже данной пары, прямая правнучка Натальи Николаевны и Александра Сергеевича, была обвенчана с племянником последней коронованной русской императрицы Александры Фёдоровны. Оба сына А. С. Пушкина состояли в командных чинах лейб-гвардии. Его внук, по традиции, свойственной ближайшему окружению, имел придворное звание и был камергером. К слову, старший брат сестёр Гончаровых Дмитрий Николаевич, наравне с Екатериной и Александрой Николаевнами тоже принадлежал к чинам Большого двора. И если Пушкину суждено было на Кавказе повстречаться с гробом А. С. Грибоедова, то задание царя разобрать бумаги и вещи убитого в Тегеране посланника выполнил служащий николаевского МИДа камер-юнкер Дмитрий Гончаров.

В пришедшем ему на смену поколении выделялся гофмейстер Сергей Сергеевич Гончаров, руководитель различных губернских судебных палат, сенатор и член Государственного Совета. А ведь, заметим, наличие «званий» у приближенных к престолу лиц всегда подтверждало существование добровольно принятой на себя государями осознанной ответственности за гражданское и материальное состояние награждённых. Участие главы государства в разрешении, скажем, тех же «матримониальных» вопросов или брачных дел, касавшихся придворных особ, официально становилось ключевым, и никто из высокопоставленных дам и чиновников не имел возможности в частном порядке распоряжаться выбором «второй половины».

Словацкая наследница Александры Николаевны Фогель фон Фризенгоф, как и её двоюродная сестра из пушкинской семьи, сумела приобрести статус законной жены принца «на белом коне»: её муж, великолепный наездник, известный венский богач и театральный сочинитель был младшим братом правящего герцога Ольденбургского, преемственно занимавшего родственный дому Романовых престол этого немецкого княжества.

Что же касается семейной памяти Екатерины Николаевны Гончаровой – Д’Антес, то эпилог к её короткой тридцатитрёхлетней жизни получился растянутым на долгие годы. Завзятые и, видимо, не очень воспитанные «патриоты» по сей день стремятся без стеснения поплевать на порог дома-музея Д’Антесов во французском городе Сульце. Но подлинное, зрелое чувство любви к родине вряд ли оскорбят неоспоримые доказательства того, как невольный убийца непреходящей Гордости русской поэзии, после позорного судебного разбирательства и высылки из Петербурга, около половины столетия и далее послужил России. Куда ни поверни, популярный политик, депутат Учредительного собрания 1849 года и территориальных Советов родного департамента в Верхнем Эльзасе, пэр поздней наполеоновской Франции, сенатор и мэр барон Жорж Шарль Д’Антес де Геккерн исправно выполнял обязанности профессионального агента русской разведки.

Наверное, найдутся читатели, не расстающиеся с убеждением, что брачные перипетии сестёр Гончаровых вместе с последующими яркими успехами большинства их детей и внуков явились, подобно несчастной дуэли и гибели Пушкина, результатом непредсказуемого случая или неподвластного человеческому сознанию, «неотвратимого» рока. К тому же, противоположное мнение базируется на спорном тезисе о влиянии и родственных хлопотах тётки детей Николая Афанасьевича, царской фрейлины Екатерины Ивановны Загряжской, а также её авторитетной свойственницы, видной фрейлины трёх императриц Натальи Кирилловны – дочери генерала-фельдмаршала гетмана К. Г. Разумовского, почитавшейся высшим светом от начала екатерининской эпохи. Однако не слишком ли сильным и всеохватным должно было бы стать такое влияние? Разве одно оно обеспечило бы незаурядную, подчас головокружительную карьеру многочисленных представителей весьма небогатого и изрядно разорившегося гончаровского семейства буквально в столетней перспективе? Думается, усилий единственного аристократического клана, пусть даже поддержанных проникновенным талантом великого Пушкина, тут было явно маловато.

Говоря о социальном положении рода дворян Гончаровых в девятнадцатом столетии, необходимо обратить серьёзное внимание на нехитрые факты. Именно они способны дать простой ответ на вопросы, практически не объяснявшиеся специалистами около века. Залогом этого нарочитого неведения, как правило, служили жёсткие рамки «идейного развития», когда по-отечески благородное и нередко дружеское обращение самодержца с гением нашей литературы никак не вписывалось в партийное определение о непрестанном и чуть ли не революционном свободолюбии автора оды «Вольность». Поэтому, выражая почтительность перед предшественниками и потомками заслуженной фамилии, подобающую тем, кто прославил Отечество, кажется, стоит заново ознакомиться с истинными причинами успеха, который сопровождал жизненный путь Гончаровых.

Среди ценителей литературного жанра, да и наших современников в целом считается вполне общепризнанным, что поднятию престижа подрастерявших миллионные фабричные капиталы Гончаровых немало поспособствовало московское бракосочетание восемнадцатилетней Натальи Николаевны, «первой романтической красавицы нынешнего поколения», как писал П. А. Вяземский, с Александром Пушкиным, названным к тому времени царём «умнейшим человеком России».

Конечно, неожиданное согласие на брак, полученное от Натальи Ивановны, матери невесты, логично объясняется достаточно расчётливым анализом своевременной информации о ранее равнодушно принятом женихе. Верные известия донёс до неё свидетель, достойный доверия. Им был князь Вяземский. Пушкинисты, кстати, подробно почти не писали об этом.

Мать Натальи Николаевны не привечала Пушкина, по-прежнему считая его никчемным вольнодумцем. Тем не менее, ранней весной 1830 года Пётр Андреевич, находясь в Москве, собирался возвращаться на берега Невы для продолжения службы «по министерству», прерванной давними либеральными выходками. С момента встречи с Гончаровыми на генерал-губернаторском балу он беседовал с ними о пытавшемся свататься друге. Это подтвердил два десятилетия назад русский исследователь и художник из Флориды В. А. Раевский при работе с семейными архивами. Надо полагать, в дворцовых салонах Первопрестольной Наталья Ивановна услышала от Вяземского точные сведения о петербургском признании Поэта – о его творчестве в обход цензуры, о покровительстве императора и о «Литературной газете» Пушкина и Дельвига, где с минувшего января размещал свои материалы и сам рассказчик. В результате материнское благословение на брак младшей дочери со снискавшим высочайшую милость потомком «бояр старинных» было дано невероятно быстро. В 1967 году Д. Д. Благой отметил, что тогда не только мать, но и дед Натальи Николаевны выразили надежду на «благосклонность к Пушкину царя»

Император Николай Павлович и вправду «с благосклонным удовлетворением принял известие о предстоящей… женитьбе». Так граф Бенкендорф педантично передавал ответ на пасхальное письмо Пушкина. В нём изволновавшийся Поэт фактически адресовал послание лично своему августейшему цензору и извещал о созревших, наконец, свадебных планах. «Его Императорское Величество», писал далее Александр Христофорович, «в отеческом о Вас, милостивый государь, попечении, соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу – не шефу жандармов, а лицу, коего он удостаивает своим доверием – наблюдать за Вами и наставлять Вас своими советами… Я уполномочиваю Вас, милостивый государь, показать это письмо всем, кому Вы найдёте нужным». Позднее нам будет нетрудно увидеть, как «генерал Бенкендорф – не шеф жандармов», а доверенное лицо могущественного монарха, исполнял похожие царские поручения, смысл которых был действительно далёк от политического надзора и полицейского сыска. Впоследствии В. А. Жуковский гораздо более откровенно и по-товарищески честно «просветил» торжествующего молодожёна о сути неподдельной заботы государя в отношении их состоявшейся свадьбы и вообще всей родни его новоиспечённой супруги. По приезду четы Пушкиных из Москвы в Царское Село, на исходе мая 1831 года Василий Андреевич по секрету поведал Александру Сергеевичу, почему державные вожди России проявляли постоянный интерес к Гончаровым.

Несмотря ни на что, завидной чертой Романовых, в отличие, например, от древних Рюриковичей, можно безошибочно определить примечательную традицию уважения к представителям своего рода. Сохраняя заведённый обычай, практически каждый из самодержавных властителей, тайно или явно, прилагал старания к поддержке любых, в том числе и «незаконных», родственников.

Домашнее предание Романовых, доступное для обсуждения исключительно между избранными представителями династии, соратниками или ближайшими слугами царской семьи, называло настоящим отцом Афанасия Абрамовича Гончарова, сколотившего гигантский промышленный комплекс под Калугой, не кого-нибудь из вельмож, а непосредственно Петра Великого. Пустым сплетням здесь не было места: такими страшными слухами ни в восемнадцатом, ни в девятнадцатом веке никто не шутил. Не до шуток было и Поэту, успевшему ощутить, насколько вновь ограничил его свободу тесный мундир камер-юнкера. Было понятно, что наделение придворным званием открывало долгожданную женой дорогу на весёлые балы в Аничковом дворце. Повышенное внимание к супруге раздражало. Соблюдая предосторожность, он с неизменной страстью принялся за поиск документов петровского периода в заветном хранилище Полотняного Завода, когда летом 1834 года нашлось драгоценное время свободно «пожить барином» в живописном имении шурина, Дмитрия Николаевича. Тот подарил свояку, историографу императора, ключ от собрания писем и грамот – и Пушкин нашёл…

Он всё-таки успокоил в те дни своё пылавшее огнём непонятной ревности, отчасти уязвлённое самолюбие, так как отыскал реальные доказательства того, о чём говорил ему мудрый Жуковский.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.