Сергей Шиптенко: Белорусский соцгумблок: кадры не решают 17.04.2015 11:47

Сергей Шиптенко: Белорусский соцгумблок: кадры не решают 17.04.2015 11:47Белорусское социально-гуманитарное образование не может похвастаться давними традициями. Основные белорусские вузы сосредоточены в столичном Минске, который в начале прошлого века был обычным провинциальным городом Российской империи. Система белорусского высшего образования была создана в СССР форсированными темпами и административными методами, в условиях отсутствия развитой интеллектуальной культуры и нехватки квалифицированных кадров. Это определило тепличный искусственный характер белорусского высшего образования, постоянно нуждавшегося в поддержке со стороны российских университетов. В этом нет ничего неожиданного: такая же тепличность и искусственность была присуща самому проекту белорусской республики, которая была призвана символизировать превосходство коммунистического варианта идеи самоопределения наций над устаревшим буржуазным либеральным национализмом. Предполагалось, что эта искусственность постепенно исчезнет по мере развития белорусского региона в рамках строительства социализма.

Однако до этого не дошло: Белоруссия застряла на полпути с распадом СССР, подобная же неразвитость и незавершенность наложила неизгладимый отпечаток на белорусское образование. И дело здесь не только в политических причинах.

Уже в 70-80-е годы в белорусском гуманитарном образовании проявились признаки стагнации и деградации, связанные с нехваткой творческой свободы, идеологизированностью и постоянным притоком кадров с низкой или непрофильной квалификацией. Прежде всего, подобные кадры состояли из бывших партийных и комсомольских работников, получавших в оплату за «верную службу» гарантированную высокооплачиваемую работу доцентов и профессоров, а заодно обеспечивавших «идеологически верную» направленность преподавания. Кроме того, основная масса этих людей представляла собой выходцев из сельской местности, зачастую с низким культурным и моральным уровнем. Таким образом, к началу девяностых гуманитарные факультеты белорусских ВУЗов уже представляли собой настоящие отстойники бывшей номенклатуры, пропагандистов, отставных военных и сотрудников КГБ. Даже простое перечисление тематики кандидатских и докторских диссертаций, защищенных в 70-80-е годы, демонстрирует признаки лженауки, замешанной на невообразимом убожестве в сочетании с откровенным очковтирательством.

Вот типичный пример названий диссертаций и научных трудов лишь одного белорусского ученого, увенчанного регалиями профессора и член-корреспондента, который и по сей день возглавляет гуманитарную кафедру одного из белорусских университетов: «Укрепление рядов сельских коммунистов: Деятельность КПБ по организационному укреплению партийных организаций колхозов и совхозов (1961-1966 гг.)» «Партия Ленина – сила народная: Беседы о КПСС», «Деятельность КПБ по организационному укреплению первичных партийных организаций колхозов и совхозов в период между XXII и XXIII съездами КПСС».

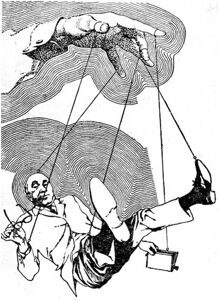

И таких «маститых ученых» в белорусской науке большинство: они не только не утратили свои позиции с распадом СССР, но и значительно их укрепили, переключившись с восхваления коммунистической партии на превознесение режима Лукашенко под декламацию лозунга о «сильной процветающей Беларуси». Этот процесс сопровождался демонстрацией завидной «гибкости» этических принципов и политических убеждений: вчерашние коммунисты, при любом удобном случае размахивавшие партбилетом и дававшие клятвы до конца бороться за «союз нерушимый республик свободных» и дело Ленина, сегодня превратились в буржуазных националистов и шовинистов, клеймящих угрозу белорусскому суверенитету со стороны «имперских амбиций» России. Впрочем, в переходе от фальсификации науки и образования к политической проституции нет ничего необычного - таков естественный жизненный путь самозванцев и конформистов, которые всегда готовы служить любому режиму и любой идеологии.

В контексте подобных трансформаций белорусское образование было обречено окончательно превратиться  лишь в средство обеспечения теплыми местами постоянно разрастающейся белорусской бюрократии. Сама кадровая политика Лукашенко демонстрировала поразительную универсальность белорусских чиновников, легко перемещавшихся по руководящим должностям в самых различных сферах без соответствующего образования или опыта работы. Очевидно, что «специалисты», легко переходящие от руководства колхозом к руководству банком, тем более готовы для работы в какой-то там сфере образования, где ответственность представляется ничтожно малой по сравнению с принятием «управленческих решений».

лишь в средство обеспечения теплыми местами постоянно разрастающейся белорусской бюрократии. Сама кадровая политика Лукашенко демонстрировала поразительную универсальность белорусских чиновников, легко перемещавшихся по руководящим должностям в самых различных сферах без соответствующего образования или опыта работы. Очевидно, что «специалисты», легко переходящие от руководства колхозом к руководству банком, тем более готовы для работы в какой-то там сфере образования, где ответственность представляется ничтожно малой по сравнению с принятием «управленческих решений».

С обыденной точки зрения преподавание дисциплин социально-гуманитарного блока, в отличие от естественных наук, представляется доступными практически для каждого, так как связано с общими политическими и экономическими проблемами или абстрактными философскими рассуждениями. В конце концов, кому не случалось рассуждать на кухне о политике, истории или судьбах бытия?

Размывание критериев научности в области социально-гуманитарных дисциплин открывает принципиально важную возможность защиты диссертаций на псевдонаучные экономические, политические, социологические, философские, исторические, юридические и педагогические темы. Часть авторефератов белорусских диссертаций «незалежницкого» периода опубликована и по ним без труда можно проследить очевидность отставания белорусских исследователей от зарубежных коллег. Важным «достижением» постсоветского периода стала возможность записывать в новизну диссертационного исследования формулировки типа «впервые в Беларуси» исследована/описана/изучена та или иная тема, проблема, явление – при том, что об этом же за рубежом написаны десятки монографий, опубликованы тысячи статей и даже сняты кинофильмы. Вторичность и плохо закамуфлированный плагиат выдаются за достижения белорусской науки. Закономерно не приходится ожидать от таких «навуковцев» каких-либо результатов в рамках заявленного властями «инновационного пути развития».

важную возможность защиты диссертаций на псевдонаучные экономические, политические, социологические, философские, исторические, юридические и педагогические темы. Часть авторефератов белорусских диссертаций «незалежницкого» периода опубликована и по ним без труда можно проследить очевидность отставания белорусских исследователей от зарубежных коллег. Важным «достижением» постсоветского периода стала возможность записывать в новизну диссертационного исследования формулировки типа «впервые в Беларуси» исследована/описана/изучена та или иная тема, проблема, явление – при том, что об этом же за рубежом написаны десятки монографий, опубликованы тысячи статей и даже сняты кинофильмы. Вторичность и плохо закамуфлированный плагиат выдаются за достижения белорусской науки. Закономерно не приходится ожидать от таких «навуковцев» каких-либо результатов в рамках заявленного властями «инновационного пути развития».

Не стоит забывать и о восходящей к советским временам «традиции», которая отождествляла политологию, философию и социологию с идеологией, пропагандой и агитацией. В советские времена комсомольский или партийный работник, занимавшийся «политпросом» (в нынешнем дискурсе - «идеологической работой»), автоматически считался подготовленным для преподавания философии или политологии, которые были составной частью дисциплин с соответствующими названиями: «Научный коммунизм», «Исторический и диалектический материализм» и «История коммунистической партии Советского Союза». Поэтому вполне естественным продолжением «славных традиций» в белорусских вузах является преобладание на теплых административных должностях бывшей номенклатуры и профессиональных бюрократов, не обладающих никакими реальными знаниями или научными достижениями.

Впрочем, некоторым из своих практических «управленческих» навыков они все-таки находят применение. За последние 15-20 лет, используя возможности компьютеризации, эти люди увеличили бумагооборот в десятки и сотни раз. Там, где когда-то были лишь журналы для заполнения вручную и немногочисленные печатные машинки, компьютерная техника открыла возможности производства бюрократических документов, сопоставимые с мощностью книжных издательств. В результате появлялись всё новые отделы и должности для родственников и приближенных, занятых производством и контролем никому не нужных бумаг. Показательно, что при этом издание учебников, монографий и сборников статей катастрофически упало: весь потенциал новых технологий ушел на бюрократизацию.

Впрочем, некоторым из своих практических «управленческих» навыков они все-таки находят применение. За последние 15-20 лет, используя возможности компьютеризации, эти люди увеличили бумагооборот в десятки и сотни раз. Там, где когда-то были лишь журналы для заполнения вручную и немногочисленные печатные машинки, компьютерная техника открыла возможности производства бюрократических документов, сопоставимые с мощностью книжных издательств. В результате появлялись всё новые отделы и должности для родственников и приближенных, занятых производством и контролем никому не нужных бумаг. Показательно, что при этом издание учебников, монографий и сборников статей катастрофически упало: весь потенциал новых технологий ушел на бюрократизацию.

Львиная доля бумажной массы легла на плечи преподавателей, так как руководители выполняют лишь роль  передаточного звена. Для этого есть и другая причина: среди заведующих кафедрами, деканов, проректоров и ректоров нередко можно встретить дремучих персонажей, которые не владеют даже азами компьютерной грамотности и вообще неспособны сказать или написать двух связных предложений. Нежелание освоить элементарный алгоритм включения компьютера и благоговение перед запуском простейшей программы для набора текста превращает методисток кафедр в машинисток, набирающих текст лекций или иных документов под диктовку или с рукописей бывших лекторов научного атеизма в «Обществе «Знание» или научного коммунизма в Минской Высшей партийной школе при ЦК КПБ.

передаточного звена. Для этого есть и другая причина: среди заведующих кафедрами, деканов, проректоров и ректоров нередко можно встретить дремучих персонажей, которые не владеют даже азами компьютерной грамотности и вообще неспособны сказать или написать двух связных предложений. Нежелание освоить элементарный алгоритм включения компьютера и благоговение перед запуском простейшей программы для набора текста превращает методисток кафедр в машинисток, набирающих текст лекций или иных документов под диктовку или с рукописей бывших лекторов научного атеизма в «Обществе «Знание» или научного коммунизма в Минской Высшей партийной школе при ЦК КПБ.

В таких условиях не приходится надеяться на скорый успех восстановления единства нашей Родины и воссоединения искусственно разделённой нации. Нет ничего удивительного в том, что строительство Союзного государства искусственно заторможено и не может сдвинуться с мёртвой точки, и даже «пять интеграционных проектов» в промышленной сфере вот уже вторую пятилетку «прорабатываются» и превратились в бородатый анекдот. Однако, как говорил булгаковский персонаж, «разруха – в головах», и именно с решения проблем в гуманитарной сфере начнётся решение проблем экономических, социальных и политических.

Продолжение следует…

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.