Николай Сергеев: Александр Невский в судьбах Русского мира и Белой Руси. Часть 2. 30.11.2023 18:12

Николай Сергеев: Александр Невский в судьбах Русского мира и Белой Руси. Часть 2. 30.11.2023 18:12Ранее говорилось, что во время нашествия Батыя на Северо-Восточную Русь юный 17-летний князь Александр Ярославич княжил в Великом Новгороде. В ту пору Господин Великий Новгород (так официально именовалась Новгородская земля в XII-XV вв.) был не княжеством, как остальные русские земли (кроме Пскова), а вечевой республикой. В Господине Великом Новгороде верховная власть принадлежала вече, в котором принимали участие «мужи» - главы всех свободных семейств (домохозяева). В случае смерти домохозяина его место на вече занимала вдова.

Управление Новгородом производилась через систему вечевых учреждений. В столице земли собиралось общеновгородское вече, отдельные части города (стороны, концы, улицы) созывали свои вечевые собрания. Важнейшим предназначением вече было призвание князя, в ведении которого были суд (вместе с посадником) и оборона. Во время войны князь был главным военачальником.

Вече собирались по мере необходимости, постоянно же действующим органом (своеобразной верхней палатой) был Совет господ или «300 золотых поясов», состоявший из высших должностных лиц, знатных бояр, богатейших купцов и высшего духовенства. Высшим должным лицом и главой исполнительной власти в Новгородской земле был посадник, который избирался вечем сроком на 2 года.

Господин Великий Новгород (средневековая гравюра) был одним из

крупнейших и богатейших городов Европы

Взаимоотношения веча, посадника и Совета господ с князем устанавливались особыми договорными грамотами. «Вольности новгородские» даровал великий князь Ярослав Мудрый (XI в.) за поддержку в борьбе за великокняжеский киевский престол. Необходимо особо подчеркнуть, что Господин Великий Новгород, являясь одним из государств Русской Земли, мог приглашать к себе на княжение только русских князей из рода Рюриковичей. При этом предпочтение отдавалось князьям из соседней Владимиро-Суздальской земли.

Новгородцы крайне дорожили своим особым статусом («вольностями Ярославовыми»), отличались чрезмерным свободолюбием и даже буйством характера. Между призванными князьями и «мужами новгородскими», несмотря на прописанность в договорных грамотах отношений, нередко возникали конфликты. Поэтому княжить в Новгородской земле было совсем непросто. И вот совсем ещё юный князь Александр Ярославич с этой задачей справился.

Впервые в качестве князей Александр Ярославич со своим старшим братом Фёдором прибыли в Новгород в 1228 году. Тогда Александру было 8 лет, а Фёдору - 9 лет. Их отец князь Переяславль-Залесский (княжество входило в состав Владимиро-Суздальской земли) Ярослав Всеволодович послал с сыновьями в Новгород своего ближнего боярина Фёдора Даниловича и княжеского тиуна (управляющего) Якима.

Но им не удалось совладать с новгородской «вольницей» и в феврале 1229 года Фёдор Данилович и Яким вместе с княжичами вынуждены были бежать в Переяславль. Однако уже в декабре 1230 года новгородцы просили князя Ярослава Всеволодовича или прийти на княжение в Новгород самому или прислать сыновей.

И в январе 1231 года Александр и Фёдор Ярославичи вновь заняли новгородский княжеский престол. До 1233 года Александр княжил вместе со старшим братом, но тот неожиданно умер накануне своей свадьбы. До исполнения 16-ти лет Александр Ярославич правил в Новгородской земле под руководством отца князя Ярослава Всеволодовича, набирался опыта и участвовал в его военных предприятиях. Так, в 1234 году Александр Ярославич был участником походов новгородских и владимиро-суздальских ратей против немецких рыцарей-крестоносцев под Юрьев (ныне Тарту, Эстония) и против литовских разбойных дружин. В 1236 году, в шестнадцатилетнем возрасте, Александр Ярославич становится самостоятельным новгородским князем.

С начала XIII века главная угроза для Северо-Западной и Западной Руси исходила от литовских князей и рыцарей-крестоносцев, обосновавшихся в Прибалтике. Причём до вторжения на Русь полчищ Батыя ни литовские князья, ни рыцари-крестоносцы, ни польский или венгерский короли не помышляли о захвате русских земель. Речь шла главным образом о приграничных столкновениях или грабительских набегах, за которыми неизбежно следовали походы возмездия русских князей. При этом Владимиро-Суздальское великое княжество последовательно становилось (что нравилось далеко не всем князьям-рюриковичам) сильнейшим на Руси и было (говоря современным языком) гарантом безопасности северо-западных и западных рубежей Русской Земли.

Тевтонские рыцари-крестоносцы (современная реконструкция)

Но после нашествия Батыевых орд и тяжелейшего поражения Владимиро-Суздальского великого княжества резко возросли хищнические устремления врагов Руси на её западных и северо-западных границах.

В 1239 году Александр Ярославич строит на пути разбойных набегов литовских князей укрепления по реке Шелони. Построенная тогда крепость в городе Порхов (ныне Псковская область) сохранилась до нашего времени.

В этом же году произошло важнейшее событие в жизни молодого князя. Александр Ярославич женился на дочери полоцкого князя Брячислава Васильковича. Свадьба по настоянию матери Александра Ярославича (великой княгини Владимирской Феодосии Мстиславны) состоялась в городе-крепости Торопце (ныне Тверская область). По преданию, юная княгиня Александра Брячиславна привезла с собой из Полоцка и передала в дар городу Торопцу Корсуньскую икону Божией Матери (привезена на Русь из Византии через Корсунь/Херсонес), которая хранилась в одноимённом соборе более 700 лет. В настоящее время святыня находится в особых условиях сбережения в храме Святого Благоверного князя Александра Невского в селе Княжье Озеро (Московская область).

Храм Александра Невского в Княжьем Озере. Здесь хранится

святыня, подаренная Торопцу Александрой Полоцкой

Сразу после нашествия Батыя на Русь началось агрессивное продвижение на северо-западные русские земли с запада германских рыцарей-крестоносцев из Ливонского ордена Меченосцев (в 1237 году объединился с Тевтонским орденом), а с севера – шведских рыцарей.

Активные посягательства западных рыцарей на новгородские и псковские земли были во многом обусловлены сведениями о жестоком разорении Батыевыми ордами Северо-Восточной (1237-1238 гг.) и Южной Руси (1239 – 1240 гг.). Направляемое римским папой рыцарское воинство рассчитывало на лёгкую победу.

Летом 1240 года в новгородские пределы вторглось большое тяжеловооружённое шведское войско (порядка 5 тысяч) под началом ярла (верховный правитель, второе лицо после короля) Биргера Магнусона, зятя короля Швеции Эрика Эриксона. Шведские корабли вошли в Неву и остановились у устья ее притока реки Ижоры. Цель шведского вторжения – захват Ладоги, Новгорода и «всей области Новгородской». Причём ярл Биргер до того был уверен в своей победе, что отправил князю Александру послов с грамотой, где самоуверенно писал: «Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою».

Это было первое по-настоящему серьезное испытание для молодого новгородского князя. И Александр Ярославич с честью выдержал его, проявив качества не только прирожденного полководца, но и государственного мужа.

Новгородская пограничная сторожа опередила шведских послов и своевременно доложила князю Александру о пересечении рубежа Русской Земли сильным вражеским войском. Князь сразу оценил огромную опасность этого вторжения. В состоянии постоянной готовности находилась только княжеская дружина в сотню тяжеловооружённых всадников, а для сбора городского, а тем более земского (т.е. со всей Новгородской земли) ополчения не было никакого времени.

Надо заметить, что новгородцы имели воинственный характер и были легки на военный подъём. Новгородское ополчение состояло из профессиональных воинов (гридей) и ратников, набираемых на службу по «покруту». От каждой самоуправляемой единицы, улицы (в городе) или села, выставлялось определённое количество ратников. Уклоняющихся от военной службы строго наказывали.

Вооружение и кони предоставлялись из городской казны и за счёт состоятельных горожан. В ополчении, помимо набираемых по «покруту», могли по желанию участвовать «охочие люди». Новгородское ополчение отличалось хорошей боеспособностью, т.к. не только гриди, но и ратники, призванные по «покруту», проходили военную подготовку. Возглавлял ополчение выбираемый на вече тысяцкий. Численность ополчения всей Новгородской земли составляла по разным источникам от 5 до 10 тысяч воинов. Новгородское войско имело немалый боевой опыт. К примеру, в XIII веке новгородское ополчение участвовало в 52 боевых походах. Таким образом, вооружённые силы Господина Великиого Новгорода в случае их мобилизации представляло грозную силу, но, согласно тогдашним новгородским законам, решение о сборе ополчения и выходе в поход принималось на вече.

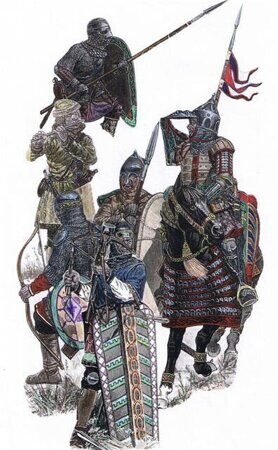

Воины Великого Новгорода (XIII в.)

Но в условиях вторжения в Новгородскую землю сильного шведского войска на всё это не было никакого времени. И двадцатилетний Александр Ярославич принимает весьма рискованное, но единственно верное решение – нанести молниеносный удар по врагу теми силами, которые готовы незамедлительно выступить против шведского войска, ставшего лагерем у устья Невы. Это была дружина самого князя и «охочие молодцы новгородские», т.е. добровольцы из числа городских профессиональных конных воинов.

Когда же новгородские бояре усомнились в успехе похода Александра Ярославича ссылаясь на малочисленность его рати, то князь ответил, ставшими знаменитыми словами: «Не в силе Бог, а в правде!».

Александр Ярославич не теряя времени выступил против шведов, по дороге к нему присоединился отряд «кованой рати» из крепости Ладога (ныне Старая Ладога, Ленинградская область).

Утром 15 июля небольшое войско Александра Ярославича нанесло стремительный удар по шведскому лагерю. Шведские рыцари никак не ожидали появления русской рати. В ходе ожесточённого боя русские прорвали строй шведских, и Александр Ярославич в конном копейном столкновении «на лице самого короля оставил след острого копья своего…». Очевидно, что под королём летописец имел ввиду его зятя ярла Биргера.

Невская битва. Князь Александр поражает ярла Биргера

Сражение длилось до вечера, и шведы потерпели полное поражение. С наступлением темноты русские отошли в лес и не мешали оставшимся шведам собирать своих убитых и раненых, не препятствовали также остаткам шведского войска садиться на корабли и уходить восвояси. Потери шведов были огромными. Телами убитых знатных рыцарей заполнили два корабля, которые затем по обычаю викингов затопили в море. Для погибших простых шведских воинов «ископавше яму и вметаша в ню бесчисла».

Следует отметить, что в дружине князя Александра были и витязи из Полоцкой земли. В частности, в битве на Неве отличился ловчий князя Яков Полочанин. Блестящая победа в Невской битве принесла князю Александру Ярославичу громкую славу и почётное прозвище – Невский.

Разгром шведских рыцарей на Неве поставил заслон их притязаниям на Новгородскую землю и предотвратил опасность согласованных враждебных действий Швеции и Ордена в отношении Северо-Западной Руси.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.