Генерал, равный Суворову

Протоиерей Павел Боянков

В 2013 году исполнилось 170 лет со дня рождения прославленного русского военачальника, замечательного полководца, всенародного любимца Михаила Дмитриевича Скобелева, вошедшего в историю под именем «Белый генерал».

При жизни о нем слагались легенды, а его солдаты с гордостью говорили о себе: «Мы – скобелевские». Теперь, по прошествии долгих лет, буквально на наших глазах этот славный образ выходит из исторического забвения.

Родился герой 17(29) сентября 1843 года в Санкт-Петербурге. Скобелев был военным в четвертом поколении. Его прадед, крестьянин Самарской губернии, дослужился до сержантского чина, что по тем временам давало право стать помещиком-однодворцем, то есть получить надел земли без крепостных крестьян. Его дед Иван Никитич, соратник Кутузова, прошел весь путь от солдата до генерала и коменданта Санкт-Петербурга. Его отец Дмитрий Иванович, кавалер двух Георгиев (как и дед), воевал в Венгрии и на Кавказе, а затем в звании генерал-лейтенанта участвовал в русско-турецкой войне за освобождение Болгарии и помог тогда сыну получить должность в действующей армии.

Продолжая семейную традицию, Михаил Скобелев поступил на военную службу в 18-летнем возрасте и свое боевое крещение принял во время польского восстания 1863–64 годов. Тогда же он получил и свою первую награду – орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».

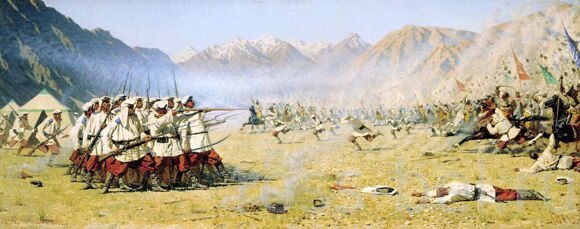

Нападают врасплох. Худ. В.В.Верещагин.

Осенью 1866 года молодой офицер поступает в Николаевскую академию Генерального штаба. По ее окончании в 1868 году Скобелев получает назначение в Туркестанский военный округ. Своим товарищам он говорит: «Или меня убьют, или вернусь генералом».

В дальнейшем Скобелев признавал, что своими успехами всецело обязан туркестанской школе и называл себя «туркестанским воспитанником». Необходимо отметить, что продвижение России в Среднюю Азию являлось в тот момент настоятельной необходимостью: требовалась надежная защита пограничного населения от постоянных вторжений кочевников. С приходом русских существовавшее там рабство (невольничество) и торговля людьми были уничтожены, жестокие наказания (пытки, сажание на кол, отрубание носа и ушей) были отменены, получили развитие местная промышленность и торговля. Об этом не следует забывать и ныне.

Весной 1873 года Скобелев принимает участие в походе на Хивинское ханство. Вот как он сам рассказывал впоследствии об этом: «Подвигались вперед мы медленно, испытывая страшные лишения: жара доходила до 45 градусов Цельсия, духота и сухость воздуха были невыносимыми; кругом, куда ни бросить взор, безжизненная пустыня, бесконечные пески… Иногда воды не доставало не только для лошадей, верблюдов, овец, которые сопровождали отряд, но даже для людей… Вообще, весь этот поход – это непрерывная борьба с природой».

Несмотря на все трудности, 29 мая Хива сдалась, ханство было покорено, и таким образом общая цель экспедиции была достигнута. В начале августа того же года Скобелев произвел крайне рискованную рекогносцировку: с отрядом из пяти всадников прошел в условиях пустыни около 640 км за 7 дней, в постоянной опасности, среди многочисленных враждебных кочевий. За эту разведку он был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.

Генерал Скобелев. Худ. Н.Дмитриев-Оренбургский.

После присоединения Хивы наступил черед и Кокандского ханства. В ходе экспедиции 1875-1876 годов Скобелев сумел проявить себя не только как талантливый кавалерийский начальник, но выделился как серьезный и авторитетный администратор, сначала в роли управляющего Наманганским уездом, а затем – Ферганского военного губернатора.

В конечном итоге туркестанский период жизни (почти 8 лет) принес Скобелеву широкую известность по всей Средней Азии, дал ему чин генерал-майора с зачислением в свиту Его Величества, золотую шпагу с бриллиантами и надписью «За храбрость», орден Св.Владимира 3-й степени с мечами и, главное, ордена Святого Георгия 4-й и 3-й степеней.

Огромная популярность и уважение туземного населения (оценившего справедливость и понимание Скобелевым особенностей местной жизни) присвоили ему почетное прозвище Ак-паша – «Белый генерал». Русобородый молодец в белом кителе на белом коне – это он, Скобелев. Но помимо всех наград и славы в горах и пустынях Туркестана он получил бесценный полководческий опыт, который был в полной мере востребован на русско-турецкой войне 1877–1878 годов за освобождение Болгарии.

Скобелев прибыл в действующую армию, и первое время состоял при главной квартире, участвуя в мелких операциях на добровольных началах.

14–15 июня он отличился при переправе отряда генерала Драгомирова через Дунай. Командуя 4-мя ротами 4-й стрелковой бригады, ударил туркам во фланг и принудил их к отступлению. За эту переправу Скобелев был награжден орденом Св.Станислава 1-й степени с мечами.

Затем он участвовал в целом ряде боев, в том числе – занятии Шипкинского перевала 7 июля.

Блестящая победа при взятии Ловчи и звание генерал-лейтенанта, Плевненская эпопея и особенно третий штурм подняли авторитет Скобелева в армии на должную высоту. «У нас только Скобелев и умеет водить войска на штурм» – пишет в своем дневнике очевидец событий. «Он был вылеплен из того теста, из которого делаются полководцы» – скажет потом о Скобелеве один из его биографов. «Третья Плевна»: войска видели своего генерала впереди атакующих цепей и всегда в самых горячих точках боя. Его инициатива, храбрость и хладнокровие воодушевляли офицеров и солдат.

Отряд Скобелева отвлек на себя 2/3 осажденных турецких войск, хотя составлял всего лишь 1/5 часть русской армии, штурмовавшей Плевну. Смелой атакой под личным предводительством Скобелева были захвачены важнейшие укрепления турок, но развить дальнейший успех и ворваться в крепость не удалось, так как он не получил своевременного подкрепления от высшего командования.

Затем последовала пятимесячная осада Плевны. С середины ноября армия Османа-паши стала испытывать недостаток в продовольствии и сделала попытку прорыва сквозь линию окружения. 28 ноября после упорных боев все турецкие атаки были отражены, и в итоге они сложили оружие. В плен было взято свыше 40 тысяч турок во главе с раненым Османом-пашой.

После падения Плевны путь за Балканы был открыт, и русская армия перешла в решительное наступление. Скобелев отдает своим войскам приказ, в котором говорится: «Нам предстоит трудный подвиг, достойный постоянной и испытанной славы русских знамен. Сегодня, солдаты, мы начинаем переходить Балканы с артиллерией, без дорог, пробивая себе путь в виду неприятеля, через глубокие снеговые сугробы. В горах нас ожидает турецкая армия. Она дерзает преградить нам путь. Не забывайте, братцы, что нам вверена честь Отечества, что за нас теперь молится сам Царь-Освободитель, а с ним и вся Россия. От нас они ждут победы. Да не смущает вас ни многочисленность, ни стойкость, ни злоба врагов. Дело наше свято, с нами Бог!».

Переход через Балканский хребет совершался в тяжелейших зимних условиях. Скобелев сумел продумать и организовать поход своего отряда так, что его солдаты понесли минимальные потери. Он позаботился и о теплой одежде, и об усиленном питании, и о топливе для костров. Все трудности перехода через Балканы разделил вместе с войсками Скобелева и его близкий друг – известный русский художник В.В.Верещагин, на батальных полотнах которого мы можем видеть легендарного генерала.

27 и 28 декабря 1877 г. в окрестностях деревень Шипка и Шейново развернулось сражение русских войск с турецкой армией Вессель-паши. Атакованные с трех сторон, турки были принуждены к капитуляции (30 тыс. человек при 103 орудиях). Основную роль здесь сыграл Скобелев, он же лично принял и сдачу Вессель-паши.

После перехода через Балканы Скобелева назначают начальником авангарда русских войск. Менее чем за двое суток он совершает стремительный бросок (почти 100 км), выходит к Тырнову, без всякого сопротивления занимает Адрианополь и Сан-Стефано. Здесь, в непосредственной близости от Константинополя, 12 февраля 1878г. война заканчивается: турки запросили мира.

Чрезвычайно болезненно оценивая результаты Берлинского конгресса, Скобелев считал итоги войны совершенно несоответствующими одержанным русской армией победам. Одновременно выросла его личная популярность, он становится настоящим национальным героем.

Почти в каждой крестьянской избе рядом с иконами можно было увидеть портрет Скобелева. Предприимчивые купцы по-своему использовали эту необычайную славу генерала. В дореволюционной России выпускались скобелевские конфеты, шоколад, пряники, папиросы и вина. Ни один военачальник в нашей истории не удостаивался такого народного обожания.

6 января 1878 года ему пожалована золотая шпага с бриллиантами и надписью «За переход через Балканы», а 30 августа Скобелев был назначен генерал-адъютантом к императору России. 4 февраля он утверждается в должности командира 4-го корпуса, расквартированного в Белоруссии, пребывая в Минске деятельно занимается подготовкой и обучением в суворовском духе вверенных ему войск, особое внимание уделяя умению преодолевать водные преграды.

В январе 1880 г. Скобелев возглавляет Ахалтекинскую военную экспедицию, целью которой было присоединение Туркмении к Российской империи. Этот поход, проведенный после тщательной подготовки, на основе детального плана, привел к быстрому падению главного оплота туркмен-текинцев.

12 января 1881 г. была взята крепость Геок-Тепе (Денгиль-Тепе). По мнению современников, вся операция представляла собой первоклассный образец военного искусства. За ее проведение Скобелев был произведен в генералы от инфантерии и награжден орденом Святого Георгия 2-й степени.

Смерть пришла к герою внезапно, в расцвете его сил. Произошло это 25 июня 1882 года в Москве при весьма таинственных обстоятельствах, породивших целый клубок слухов и легенд, не выясненных до сих пор.

«Обстоятельства его смерти таковы, что тут конца нет вопросительным знакам», – писал В.И. Немирович-Данченко. Он же высказал на этот счет обоснованные предположения: «Нужно сказать правду – иностранцы ценили покойного гораздо лучше, чем мы, особенно немцы. Когда прошел первый восторг, вызванный смертью Скобелева, они сейчас же отвели ему надлежащее место, причислив Михаила Дмитриевича к первым полководцам последнего времени. Военные журналы дали добросовестную оценку «врагу Германии», а один авторитет прусской военной науки прямо заявил, что смерть Скобелева равняется для немцев выигранной кампании». Такие оценки будущего противника не случайны и о многом заставляют задуматься.

Об отсутствии генерала соотечественники вспомнили уже в русско-японскую войну, когда ему исполнилось бы только 62 года: «Господи, если бы был жив Скобелев!».

Его похороны стали истинно народными. Их подробное описание В.И.Немировичем-Данченко и сегодня, спустя 130 лет, буквально потрясает.

Среди многих торжественных слов в адрес покойного трогательно прозвучали и такие: «За любовь его к народу, за любовь народа к нему, за наши слезы, ради собственной Твоей бесконечной благости, прости ему, Господи!».

Последние версты гроб несли на руках крестьяне в серых сермяжных кафтанах и лаптях: в их селе – своем родовом имении Спасском-Заборовском Раненбургского уезда Рязанской губернии, рядом с родителями, «Белый генерал» обрел свое последнее земное пристанище.

В 1912г. в Москве по Высочайшему соизволению Николая II был открыт памятник Скобелеву, ставший настоящим символом той огромной славы, с которой прогремело его имя во всех слоях русского общества. Созданный по проекту скульптора П.А.Самонова (подполковника в отставке) и поставленный на народные пожертвования, он изображал генерала верхом на коне, с поднятой саблей. По бокам от основной композиции располагались бронзовые фигуры воинов, образующие батальные сцены.

Однако в 1918 г. «в ознаменование великого переворота, преобразившего Россию» Советом Народных Комиссаров был выпущен декрет от 14 апреля «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг…». Согласно сему документу, подписанному Ульяновым (Лениным), Луначарским и Сталиным, памятник Скобелеву был варварски уничтожен.

Уже в наше время идея воссоздания московского памятника возникла в 1999 году, но пока, к сожалению, она не воплощена (справедливости ради отметим: памятник Скобелеву открыт в 1995 г. в Рязани).

Проживание М.Д.Скобелева в Минске связано с некоторыми важными для истории города фактами. Приведем две архивные справки:

1881 года января 20 дня

Минская Городская дума в составе 29 Гласных, обсуждая предложение Городского Головы об избрании Генерал – Адъютанта Михаила Дмитриевича Скобелева в Почетные граждане города Минска и имея в виду, что Генерал-Адъютант М.Д.Скобелев, командир 4-го корпуса, штаб коего расположен в Минске, посланный Высочайшею властью командовать Ахалтекинскоею экспедицией, своею гениальною распорядительностью и геройским мужеством оказал Отечеству неоценимые заслуги и по-прежнему поддержал славу русского имени и оружия, единогласно постановила: просить Генерал-Адъютанта М.Д.Скобелева оказать честь изъявлением согласия на принятие звания Почетного гражданина города Минска. (Национальный исторический архив РБ, фонд 24, опись 1,ед.хр.3584, л.22).

1882 года июля 15 дня

Минская Городская Дума в составе 24 Гласных, выслушав заявление Гласного Р.Шаскольского о наименовании Батальонной улицы в городе Минске – Скобелевскою в память покойного командующего 4 корпусом Генерал-Адъютанта генерала от инфантерии М.Д.Скобелева и принимая во внимание, что М.Д.Скобелев в последнее время проживал в городе Минске и считался Почетным Гражданином его, каковое звание ему предоставлено было по ходатайству Городской Думы с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, за доблестные его М.Д.Скобелева подвиги и геройское мужество при войне с Турцией и при Ахалтекинской экспедиции, чем оказаны Отечеству неоценимые заслуги, единогласно постановили: Для сохранения вечной памяти о М.Д.Скобелеве, наименовать Батальонную улицу, где была квартира покойного – Скобелевскою. (Национальный исторический архив РБ, фонд 24, опись 1, ед.хр. 3585, л.55).

Современники совершенно справедливо назвали Скобелева равным Суворову. В этой оценке заключено все – талант, храбрость, отвага, холодный расчет, глубокие военные знания, любовь солдат. Отдадим же ему свой долг и мы.

"Вместе с Россией", №10, октябрь 2013 года.