|

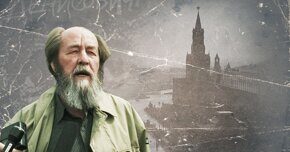

« Назад 23.09.2016 10:20 Андрей Геращенко: Нужна ли белорусам демократия? Член Союза писателей Беларуси, член Союза писателей России, председатель ВОО «Русский дом» Андрей Геращенко. Член Союза писателей Беларуси, член Союза писателей России, председатель ВОО «Русский дом» Андрей Геращенко. Я не раз вполне серьёзно задавал себе этот вопрос и, если признаться откровенно, на него нет столь уж однозначного ответа. При ответе на этот вопрос мы сталкиваемся с различными политическими воззрениями, зачастую весьма полярными и связанными с устоявшимися мифами и предрассудками, многим из которых не одна сотня лет. Я хотел бы обратить внимание на то, что в белорусской политической и философской мысли часто вообще бытует мнение едва ли не о вреде демократии, которая расшатывает основы традиционного общества - демократические государства ввергаются в серьёзные потрясения, исчезает институт семьи, появляются уродливые мутации в виде "однополых браков", падает рождаемость и, как следствие - медленно умирает сама страна - носитель демократии, уходит и исчезает её историческое наследие. То есть происходит всё то, что уже началось в современной Европе - постепенное вымирание коренного населения и общеевропейское угасание. С другой же точки зрения, европейской, к которой принадлежит и белорусско-литвинская концепция, считается, что русская или восточно-славянская цивилизация действительно крайне авторитарна и не склонна к демократии, а вот собственно польско-литовская шляхта всегда была опорой вольностей, и только в "возвращении к европейской культурной традиции" можно найти путь демократизации Белоруссии, которая и решит автоматически все наши проблемы. Эти точки зрения во многом закреплены и в другом, уже религиозном мифе, согласно которому лишь протестантство обеспечило реальную демократизацию общественно-политической жизни и последующие социально-экономические успехи в тех странах, где оно было ведущей религией, а вот католичество и в ещё большей мере православие - тормозили общественный прогресс и демократизацию общества. То есть демократия оказалась в итоге приватизирована англо-саксонским протестантским миром. Православная Россия с этим согласилась. Не случайно русские философы написали столько работ, посвящённых русской православно-государственной идее. Между тем, всё выше сказанное в значительной, если не в полной степени, является примером многовековых мифов, утвердившихся как в философии, так и в политологии. А ведь без более-менее ясного осознания соответствия самих идей демократии белорусскому менталитету сложно ответить и на вопрос, вынесенный в заглавие статьи - нужна ли белорусам демократия. Следует отметить, что демократия - настолько же древнее явление, как и сам человек. Все первобытно-общинные общества были предельно демократичными. Ведь в чём смысли демократии? Он в том, что, получая право принимать те или иные решения, влияющие на жизнь, человек берёт на себя и ответственность за результат. В этом смысле интересны древнегреческие города-полисы, однако мы лучше обратимся к более близкой нам белорусской истории. В этом году исполняется 1150 лет Полоцку - колыбели нашей государственности. Большинство вопросов жизни раннесредневекового Полоцка решалось на вечевых собраниях. Вечевые собрания происходили по мере необходимости при решении важных городских и государственных вопросов. В вече участвовали все свободные мужчины Полоцка, кроме находящихся в личной зависимости от своих господ холопов, то есть подавляющее большинство горожан. Наиболее влиятельной частью вечевого собрания были, конечно же, бояре и купцы, которые, тем не менее, вынуждены были искать поддержки у горожан. Уже тогда было распространено многое из того, что сегодня называют "нечестными выборными технологиями" - голоса полочан пытались покупать, во время выступлений не всегда говорили правду. Но это была всё же самая настоящая городская республика. Полоцкое вече играло большую роль и в политической борьбе. Вече даже могло в отдельных случаях как призвать князя, так и изгнать его. Вече, как важнейший инструмент регулирования общественно-политической жизни Полоцка, существовало около 400 лет - в XII-XV веках. В этом смысле Полоцк намного превосходил по степени демократичности в организации самоуправления как города Западной Европы, так и города Московской Руси, исключая, вероятно, лишь Новгород. Однако постепенно вся власть была сосредоточена в руках наместника и самых богатых людей города. Вече почти утратило своё значение к концу XV века, что в значительной степени было связано с тем, что в отдельных, наделяемых такой привилегией городах Великого княжества Литовского и Русского по примеру Польши вводилось Магдебурское право на городское самоуправление, которое, в сравнении с вечевым способом решения накопившихся проблем, было во многом шагом назад, так как резко сужался круг людей, которые реально могли влиять на принимаемые решения. Таким образом, если мы говорим именно о белорусской национальной традиции, то вечевая эпоха в Полоцке прямо указывает на то, что белорусам абсолютно не чужды демократия и свободолюбие. Кстати, в вечевой форме правления большую роль играла и православная церковь. Другое дело, что последующие века иноплеменного польско-литовского владычества привели к тому, что белорусы, в своей подавляющей массе составившие крепостное крестьянство, могли проявлять инициативу в очень узком коридоре того, что разрешалось сельской общине законами и волей владеющего ею магната или шляхтича. Долгое существование Новгородской республики и казачьих окраин в России, а также Запорожского войска также указывает на то, что ни этническое русское сознание, ни православие никогда не были препятствием для демократии и свободы. В Западной Европе, а потом и возникших США демократические процессы начали стремительно развиваться на основе возникновения капитализма и формы собственности. В этом смысле протестантизм если и способствовал этому процессу, то достаточно опосредованно. Вопрос был именно в форме собственности. Капитализм провозгласил частную собственность и личную независимость человека. И это стало началом конца для европейских феодальных аристократий. Они достаточно быстро были сметены, а оставшиеся монархии вроде английской, стали опереточными и ни на что толком не влияющими. Ещё древние греки говорили, что свободное решение может принимать только независимый в личном и имущественном отношении человек. В отличие от Западной Европы, ни Россия, ни Речь Посполитая, ни другие страны востока нашего континента не имели условий для такого же бурного развития демократии. Здесь была иная система собственности. В России она была более выражена - всем владела династическая монархия, далее шёл класс помещиков-землевладельцев и практически бесправных крестьян. Купечество и духовенство играли здесь вспомогательную роль. Но и в Речи Посполитой ситуация была не лучше - да, польско-литовская шляхта была во многом независимой от короля, однако подавляющее большинство населения составляло также крестьянство - собственно польское, литовское, белорусское и украинское. Права шляхты часто приводили к ещё большему угнетению самого крестьянства, потому что шляхту никто не ограничивал. В этих условиях и в России, и в Речи Посполитой крестьянские общины играли большую роль. После воссоединения Белоруссии с Россией проблема стала общей - было понятно, что крепостничество не даёт развиваться капитализму, но что делать с огромной крестьянской массой, тоже было непонятно. Многие и сегодня не очень хорошо представляют проблему 1861 года и то, почему крестьянское освобождение было таким проблемным. Дело в том, что помещики и шляхта были до 1861 года аналогом местной вертикали - они определяли, что где строить на местном уровне, проводили политику государства. Если разом освободить крестьян, всё государство останется без управления. Поэтому, освободив крепостных от личной зависимости от помещиков, в 1861 году их не освободили от контроля со стороны самой крестьянской общины. К тому же крестьяне должны были платить за землю выкуп. Трудно было и выделиться из общины - государство посредством контроля за крестьянскими общинами управляло населением. Общины порой даже производили передел земли, и крестьяне могли лишиться даже того, что у них было раньше. Точно также сейчас пережитками таких общин являются наши товарищества садоводов, собственников, общества охотников, рыболовов и прочие тому подобные организации. Да и послереволюционные колхозы и совхозы являлись всё теми же модернизированными общинами. Почему крестьяне шли за лозунгом "землю крестьянам". Потому что ни до 1861 года, ни после него, ни после революции 1917 года, ни после 1991 года крестьянин не имел полного личного права на свою частную собственность как в виде земли, так и в смысле денежно-наёмных действий. Именно этим фактором и объясняется в значительной мере отсутствие у нас устойчивой культуры демократической формы правления. Население веками было приучено к тому, что оно обязательно что-то кому-то должно и лишь подавая разного рода жалобы и "челобитные", можно добиться смягчения тех или иных повинностей. Ведь что означала система барщины? Допустим, помещик или шляхтич решает, что нужно построить мост. Тогда он объявляет, что помимо сельхозработ деревня должна выделять по столько-то людей для очередной "толоки". Этот вопрос решает и контролирует именно община - кто-то будет ходить всё время, кто-то через раз, а кто-то и вовсе будет освобождён от этой повинности в силу самых разных моментов. Вам это ничего не напоминает? Тогда напомню. Какой-то руководитель района или города решает что-то строить, для чего составляются списки и ежедневно "направляются люди". Кого уже и почему "направят", вопрос философский. Соответствие полное. Это "привлечение людей", широко практикуемое без их какого-либо на то согласия по всей нынешней Белоруссии, и является той самой "барщиной", о которой мы говорили выше. О том, что этот мост или другая стройка могут быть чистой блажью старинного помещика или же нынешнего руководителя - вопрос не стоит в принципе. Есть задача, и "её надо выполнять". Пожелания и предложения привлекаемого трудового ресурса могут даже и приветствоваться, но только в смысле "работать и в выходные, а также кроме постройки моста разбить в свободное время и парк". Эта барщина даже хуже, чем в прошлые времена - там хотя бы работать в выходные и праздники запрещала религия. У нас же количество всевозможных воскресников и субботников давно превзошло все разумные пределы. Не редки и случаи, когда сейчас для помощи селу, например, механизаторов и других рабочих отрывают от семей, заставляя часть времени проводить вдалеке от дома и не потому, что они рассчитывают заработать, а потому, что за них так решили. Такая ситуация, типичная как для средневековых России и Речи Посполитой, так и для нынешней Республики Беларусь, давно неприемлема для капиталистической Европы. Там уже давно нельзя построить мост или ещё что-то в этом роде только потому, что этого захотел какой-то руководитель. Хочешь построить мост, разбить парк - будь добр найми людей, заплати им те деньги, за которые они согласятся это делать. Если денег нет, то и моста не будет. Но ведь и в нашем случае мост не строится без денег - просто финансируется по иной схеме, в том числе за счёт добавочной эксплуатации "привлекаемых и направляемых". Такие никем не просчитанные проекты лишь подрывают экономику, так как в большинстве случаев являются волюнтаристскими продуктами и даже в тех случаях, когда они бывают удачными, их можно было бы реализовать и быстрее, и качественнее, и эффективнее за счёт капиталистической схемы. Таких примеров предостаточно. Возьмём, например, школу. Как только туда начинают ходить наши дети, нам сразу же предлагается избрать совет класса "для взаимодействия с классным руководителем и решения текущих вопросов". Всё взаимодействие сводится к определению количества сдаваемых денег на те или иные инициативы, оказание помощи в проведении ремонта и других подобных акциях. Совет школы занимается тем же, только на другом уровне. Но спрашивают ли нас - хотим ли мы стать членами этой новой "общины родителей"? Предполагается, что мы и так обязаны это делать, а на создаваемую временную "родительскую общину" возлагают часть затрат на процесс образования. И так в очень многих сферах нашей жизни. Эту же функцию играют и общества охотников и рыболовов, профсоюзы, творческие союзы, широко рекламируемая ныне ОО "Белая Русь" и БРСМ. То есть взамен социальных гарантий государство усиленно формирует разветвлённую систему современных общин, которые в той или иной форме должны вовлекать человека в общественную жизнь, но по принципу - давайте обсудим, как сделать лучше то, что мы вам навязываем. Понятно, что о реальной демократии в таких условиях не может быть и речи. Для неё нет и почвы, потому что демократия, и я в этом глубоко убеждён, это не свойство отдельных "высокоразвитых" обществ, а всего лишь механизм эффективного управления имущественно-собственническими отношениями, регулирующими как социально-бытовую, так и политическую сферу жизни. И если у нас во главу угла поставлена не частная собственность и личная свобода, а социальное кооперирование, всё и будет ровно так, как оно есть. Хорошо это или плохо, другой момент. Ни Александр Лукашенко, ни вся белорусская власть не придумывали эту общинную систему, они лишь модернизировали доставшийся им общественный механизм, в котором почти нет места индивидуализму, личной инициативе, а значит - и той демократии, которая присуща Европе и, самое интересное, формально декларируется у нас. Люди, веками привыкшие к сильной роли государства и коллективной общины, в принципе не готовы пока жить иначе, во всяком случае - большинство. В связи с этим никакого серьёзного запроса на демократию в западном виде в Белоруссии нет, как и имущественно-собственнической почвы для неё. Белорусская оппозиция витает в облаках, когда полагает, что может вывести на улицы народ, который будет бороться за демократию. Белорусов интересует, как бы это кого не огорчало, совсем другое - их уровень жизни, стабильность, возможность получения образования, покупки жилья. Во всей этой системе ценностей демократия, мягко говоря, явно не лидирует. Однако с развитием бизнеса и предпринимательства эта ситуация будет меняться. Впрочем, следует признать, что традиционалистские формы правления, в том числе и архаично-общинные, часто оказываются эффективными - мы это видим на примере многочисленных общин выходцев из стран третьего мира, которые прекрасно обосновываются в той же демократической Западной Европе и теснят по всем параметрам на бытовом уровне самих европейцев со всеми их личными свободами. Представитель какого-нибудь марокканского клана в Мадриде всерьёз уверен в превосходстве своей формы общественного устройства жизни, особенно когда видит рядом со свой семьёй с двенадцатью детьми бездетные, деградирующие "семьи" лесбиянок или гомосексуалистов. То же самое можно сказать и о далеко не бедствующих этнических группах и общинах в России, да и у нас. КомментарииКомментариев пока нет

|